世界へ羽ばたく壱岐焼酎 島の穀倉地 重家酒造 連載「農大酵母の酒蔵を訪ねて」第18回 稲田宗一郎 作家

2023.08.01

7月18日7時25分羽田発のANA241便で福岡空港へ飛ぶ。空港からタクシーで博多港へ向かい、10時半博多港発のジェットフォイル113便で壱岐・芦辺港に向かった。今回、訪れる重家(おもや)酒造は長崎県・壱岐島にある。「古事記」の冒頭の国生みの話で「次に壱岐島を生みき」と書かれているから、上代(飛鳥時代ころ)の人々もこの島の存在を知っていたに違いない。

芦辺港からタクシーで重家酒造の横山蔵に向かった。玄界灘に浮かぶ孤島だが、県内2番目の広さの平野があり昔からの有数の穀倉地帯だ。タクシーの窓から見える田んぼには緑色の稲がユッタリと風に揺れていた。耕作放棄地があちらこちらにある本州とは異なり、目の中に飛び込んでくる水田にはしっかりと稲が植わっていた。

「この辺りは二毛作ですよね。6月末ごろに田植えしたのですね?」と尋ねると、「そうです。5月末に刈り取った麦の後に田植えです、お客さん良くご存じですね」―こんな話をしながらタクシーは進んで行く。小さな島だとは思えないほど豊かな耕地が拡がっている。

―タクシーが止まったー

道の右側の平坦な土地に黒壁と白壁の建物があった。その建物には1.5mぐらいのひさしがありその下にタンクがあった。タンクがなければ酒蔵とは思えない近代的な建物だ。これが2018年に再建された重家酒造の「横山蔵」で、横山太三氏の日本酒造りの拠点だ。

足りないのは営業力

重家酒造は1924年に初代社長の横山確蔵氏が創業、日本酒「金世界」と麦焼酎「菊白雪」「冨士の雪」を販売した。42年に重家酒造合名会社に改組、75年に3代目の横山省三氏が代表社員に就任、2013年には23年ぶりに日本酒の醸造を復活、14年に株式会社化して横山雄三氏が代表取締役社長に就任した。

事務所に入り横山太三さんに挨拶した。4代目の雄三氏の弟で日本酒造りを担当している気鋭の杜氏だ。「稲田さん、工場蔵を見ながら話をしましょう」と太三さんが提案した。

事務所の外に出ると、「自分が大学2年の時に3代目の父が蔵を閉める話がでた。両親の酒造りの苦労を見てきたので、将来、壱岐に戻り両親を手伝い、酒を造りたいと考えていた。父に大学を中退し蔵に戻ると相談すると、一緒に聴いていた母は大学を卒業してほしいと繰り返す。そこで、兄に直訴しました。兄は当時、就職先の協和発酵を辞めて蔵に戻る気持ちはあまりなかったのです」と話し始めた。

太三さんの熱い気持ちが通じたのか、最終的に雄三社長は弟の気持ちを受け入れ、父と共に焼酎造りを始めることになる。太三さんは大学を卒業、「良い酒を造っても、その良さを世間に知らさなければ酒は売れない。最も足りないのは営業力だ」と考えていたので、蔵に戻る前に営業の勉強をするため住宅機器メーカーに就職し、4年間の飛び込み営業で鍛えた。蔵に戻ったのは1999年。重家酒造の焼酎を販売するため全国を回り始めた。

新たなチャレンジ

当時、蔵には4トンタンクに10年前の焼酎が残っていた。雄三社長は、それを古酒として売ろうと考えたが、販路がなかった。

<その時だった>

以前勤めていた住宅機器メーカーの上司に会う機会があり、「10年物の古酒」の話をしたところ思わぬことが起こった。その上司が知り合いの食品卸しのヤマエ久野(福岡市)の酒類部門の担当者を紹介してくれたのだった。太三さんはその担当者に会いこの焼酎を扱ってほしいと頼んだ。

<担当者はその古酒を一口飲んだ>

「重家さん、この焼酎、買う」と担当者は言った。

<一瞬にして商談がまとまった>

「人生とは何が幸いになるのか分からない」と太三さんは思った。雄三社長は、この古酒に初代の「確蔵」の名前を付けた。

<10年古酒「確蔵」の誕生だった>

これがきっかけで、重家酒造は全国の酒販店にその名が知られるようになった。

重家酒造のチャレンジは続いた。ヤマエ久野の取扱店の籠屋秋元商店(東京・狛江市)から、直接、「確蔵」を取り扱いたいとの提案があった。太三さんは、直接取引をすれば、恩人であるヤマエ久野を裏切ることになると考え、別の新しい焼酎ブランド造りを提案した。籠屋秋元商店はこれを受け入れ、東京の伊勢五本店(文京区)、味ノマチダヤ(中野区)、内藤商店(品川区)、壱岐の林田酒店などと連携し壱岐焼酎「ちんぐ」を発表した。

「壱岐焼酎」は1995年に国税庁から「地理的表示」に指定され、焼酎ブームもあり、新たなブランドとなった。さらに、重家酒造は、2010年シンガポール、中国、韓国で「ちんぐ」を商標登録、11年に中国上海への輸出を開始し、海外の販売会社と初の特約店(独占的販売)契約を結ぶなど、「ちんぐ」は、重家酒造を代表する銘柄となった。このヒットが、13年の23年ぶりの日本酒蔵復活につながるのである。(つづく)

連載「農大酵母の酒蔵を訪ねて」は、稲田宗一郎さんが国内で唯一、醸造科学科を持つ東京農業大学が生んだ酵母をテーマに、全国の酒蔵を巡るルポです。

第1回:ダム堤脇のトンネルで熟成 「八ッ場の風」は華やかな香り

第2回:吟醸酒ブームここから 出羽桜酒造、歴代蔵元の挑戦

第3回:吟醸の魅力、世界へ 出羽桜、業界底上げ目指す

第4回:コメへのこだわりと挑戦 4社統合の伝統、宮城・一ノ蔵

第5回:5代目は日本酒エンターテイナー 南部美人、新時代の蔵元が世界へ

第6回:リンゴ酵母と大吟醸創る 中尾醸造、竹原が生んだ誠鏡

第7回:レモンワインと日本最古の酒米 中尾醸造、竹原が生んだ誠鏡

第8回:7代目蔵元「3つの理念」で酒造り 蓬莱泉の関谷醸造

第9回:消費者との接点を求めて 蓬莱泉の関谷醸造

第10回:家族が守った手造りの酒 石鎚酒造、杜氏引退で覚悟

第11回:3杯目からうまくなる酒 石鎚酒造、時間かけ作り込む

第12回:誰にも負けぬ酒造りの情熱 「東洋美人」の澄川酒造場

第13回:同士の力で奇跡の復活 澄川酒造場の継承と革新

第14回:誕生の原点は「出羽桜研修」 浦里酒造店、小川酵母にこだわり

第15回:「足し算の酒」で日本酒造り革新 浦里酒造店の若き6代目

第16回:300年の歴史の中に 茨城県筑西市の来福酒造

第17回:ワインに挑戦する来福酒造

家稲田 宗一郎(いなだ・そういちろう) 千葉県生まれ。本名などを明らかにしていない覆面作家。2021年7月に遊行社から「錯覚の権力者たち-狙われた農協-」を、22年5月に「渋沢翁からの贈り物」を出版した。

最新記事

-

中国・大連でウイスキー生産に着手 松井味噌の挑戦、オンリーワンへ N...

遼寧省大連市でウイスキー造りに取り組む日本人がいる。創業287年のみそメーカー、松井味噌(兵庫県明...

-

日本人、過去最大86万人減 週間ニュースダイジェスト(7月21日~7...

▼国内旅行が2年連続首位 23年余暇、コロナ前届かず(7月22日) 日本生産性本部は2023年の余...

-

愛媛のグルメに歴史あり 畑中三応子 食文化研究家 連載「口福の源」

6月に愛媛・松山を訪れ、ご当地フードを探索した。もっとも興味があったのは「じゃこ天」だった。昨年1...

-

里山の景観が崩れていく 赤堀楠雄 材木ライター 連載「グリーン&ブ...

梅雨時から秋口まで、自然に恵まれた中山間地では草刈りのハイシーズンになる。自宅回りや畑、田んぼの畦...

-

トウモロコシの季節に 「直売所」を考える 菅沼栄一郎 ジャーナリスト...

6月の終わり。梅雨の雲間から日差しがのぞいた朝。東京都練馬区の住宅街の間に広がる畑の横に、長い行列...

-

訪日年間3500万人視野 週間ニュースダイジェスト(7月14日~7月...

▼大型マグロ漁獲枠1.5倍 日本8421トンで国際合意(7月16日) 太平洋クロマグロの資源管理を...

-

水産資源回復を! 料理界が国に提言 佐々木ひろこ フードジャーナリス...

私たち「シェフス・フォー・ザ・ブルー」は先の5月、チームで東京・霞が関にある農林水産省を訪れた。水...

-

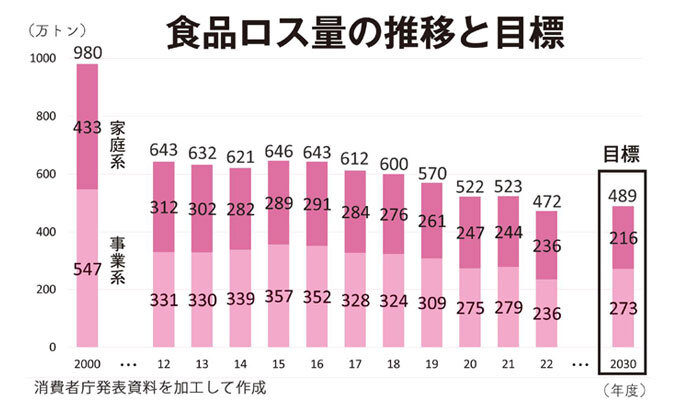

食品ロス半減目標達成? 野々村真希 農学博士 連載「口福の源」

6月に政府から、日本の食品ロスの発生量の最新値が発表された。2022年度の推計値であり、食品関連事...

-

観光の高付加価値化 森下晶美 東洋大学国際観光学部教授 連載「よ...

インバウント旅行の回復が本格化している。5月単月のインバウント旅行者数は304万人、8カ月連続でコ...

-

【マーケットリポート】中国の栄養保健機能食品市場(前編) NNA

今回と次回の2回に分け、中国における栄養保健機能食品市場を見ていく。ここで取り上げる栄養保健機能食...

ツイート

ツイート