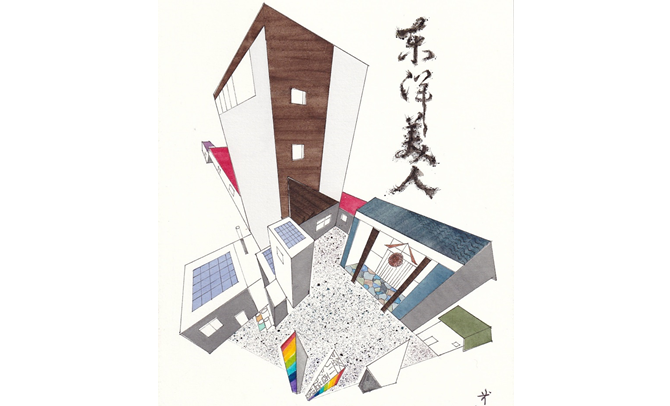

誰にも負けぬ酒造りの情熱 「東洋美人」の澄川酒造場 連載「農大酵母の酒蔵を訪ねて」第12回 稲田宗一郎 作家

2023.05.01

山口県萩市中小川にある澄川酒造場は、米問屋だった澄川家が親戚筋の酒蔵を引き受けて、1921(大正10)年に創業した。中小川という地区は萩市というよりは、島根県境に近い。

今回訪ねた澄川宜史さんは、東洋美人をブランドとして育てあげた4代目の蔵元である。白いコンクリートの長い通路の先に大きな杉玉をつるし、澄川酒造場はあった。応接間に通され、宜史さんに会った。

宜史氏は1973年、山口県田万川町(現在は萩市)に生まれ、東京農業大学醸造学科を卒業すると、すぐに家業の澄川酒造場に入った。

4代目の酒造りの原点となったのは、大学の先輩であり、山形県村山市の高木酒造で「十四代」を育てた、十五代高木辰五郎氏の下での3週間の実習だった。

高木酒造は日本酒の代表的なブランドである「十四代」で有名な酒蔵である。高木辰五郎氏はそれまでの「淡麗辛口」から「芳醇旨口」への、日本酒の新しい時代を切り開いたといわれている。

宜史氏が実習に入った頃の高木酒造は、先代十四代辰五郎氏から酒造りの現場を任されてから数年しかたっていなかった。十五代辰五郎氏はまさに、「命を削る酒造り」を実践していた。その妥協を許さない十五代辰五郎氏の「酒造りに挑む姿勢」、「酒造りへの覚悟」に宜史氏は、強く心を打たれたのだった。

跡継ぎの決意

「当時の記憶として印象的な言葉はありますか?」と聞いたところ、4代目は言葉ではなく「酒造りの姿勢そのものに感銘を受けた」と答えてくれた。さらに「2004年に4代目蔵元杜氏に就任した時の心境はどのようなものでしたか」と質問したら、4代目は「自分は子供のころから酒蔵の跡継ぎとして育てられ、酒蔵は伝統産業だと教えられてきた。代を受け継ぎ、代をつなぐことこそが、酒蔵の最大の使命だととらえている」と答え、当時の1つのエピソードを語ってくれた。

4代目になってからすぐに、宜史氏は東京での販路を拡大するため、夜行バスの座席を何列か貸し切り、東洋美人を日本酒専門店まで運んだのだ。この販売方法は、高木酒造と取り引きしていた鈴傳(新宿区)のような日本酒専門店や、赤鬼(世田谷区)のような飲食店から学んでいた。

こうした店は最初は引き受けてくれたものの、鈴傳などの数件を除いては、再度注文されることはない店も多かった。要するに東洋美人は、お客さまに受け入れてもらえなかったのだ。

<この時に、自分が飲んでおいしいと思える納得の酒造り、自信を持ってお客さまに勧められる酒造りをすることを決意した>

「酒造りの情熱は誰にも負けないつもりです。今でも高木酒造で感銘を受けた気持ちを蔵人と一緒に共有し、酒造りを続けている」と、4代目は語ってくれた。その情熱は業界内で一目置かれており、情熱から生まれてくる日本酒の味と品質への評価は、国内外で高まっている。

「王道」を追い求め

「東洋美人の酒造りのこだわりは」と聞くと、即座に「『王道の日本酒造り』です。米の丸み、甘み、旨みを持った、基本に忠実な伝統的な酒造りを目指しています」。

「伝統的な酒造りとは何なのか、具体的な説明をお願いします」と筆者が言うと、「現在の日本酒は変化してきている。例えばアルコール度を低くするとか、酸度を多く出したりとか、いわば『ワイン寄りの日本酒』のように。確かにそれもそれぞれの酒藏の戦略だとは思いますが、東洋美人はこの道は取らない」

「そもそも日本酒は伝統的な作り方をすると、アルコール度はワインより高く、酸度も低く仕上がるのです。私はこの伝統製法を遵守し、現代に進化した酒造りを『王道の酒造り』ととらえているのです」。答えは明快で、ぶれはなかった。

「私の酒造りを見守ってくれている師匠の十五代辰五郎氏は、私を一番弟子だと言ってくださいます。そして、十五代辰五郎氏が使用しておられる幻の酒米といわれる『愛山』という酒米を、原料米して手当てしてくださったり、先代辰五郎氏が長年の歳月をかけて開発された酒米『酒未来』を使用させていただいています」とうれしそうに語ってくれた。(次回に続く)

連載「農大酵母の酒蔵を訪ねて」は、稲田宗一郎さんが国内で唯一、醸造科学科を持つ東京農業大学が生んだ酵母をテーマに、全国の酒蔵を巡るルポです。次回(第13回)は5月15日に掲載します。

第1回:ダム堤脇のトンネルで熟成 「八ッ場の風」は華やかな香り

第2回:吟醸酒ブームここから 出羽桜酒造、歴代蔵元の挑戦

第3回:吟醸の魅力、世界へ 出羽桜、業界底上げ目指す

第4回:コメへのこだわりと挑戦 4社統合の伝統、宮城・一ノ蔵

第5回:5代目は日本酒エンターテイナー 南部美人、新時代の蔵元が世界へ

第6回:リンゴ酵母と大吟醸創る 中尾醸造、竹原が生んだ誠鏡

第7回:レモンワインと日本最古の酒米 中尾醸造、竹原が生んだ誠鏡

第8回:7代目蔵元「3つの理念」で酒造り 蓬莱泉の関谷醸造

第9回:消費者との接点を求めて 蓬莱泉の関谷醸造

第10回:家族が守った手造りの酒 石鎚酒造、杜氏引退で覚悟

第11回:3杯目からうまくなる酒 石鎚酒造、時間かけ作り込む

稲田 宗一郎(いなだ・そういちろう) 千葉県生まれ。本名などを明らかにしていない覆面作家。2021年7月に遊行社から「錯覚の権力者たち-狙われた農協-」を出版した。

最新記事

-

「消滅可能性」市町村を公表 週間ニュースダイジェスト(4月21日~4...

▼基金5466億円国庫返納 休眠状態11事業は廃止(4月22日) 政府は中長期的な政策の推進に充て...

-

基本法改正案から伝わる意外なメッセージ 小視曽四郎 農政ジャーナリス...

元農相の森山裕・自民党総務会長が農業ジャーナリストらを前に「食料自給率の向上へ、しっかりした目標を...

-

農業基本法改正案が衆院通過 週間ニュースダイジェスト(4月14日~4月...

▼農業で適正な価格転嫁要望 基本法改正で公聴会(4月15日) 政府が国会に提出した食料・農業・農村...

-

「水産未来サミット」は危機感から開かれた 中川めぐみ ウオー代表取締...

「日本の水産業を本気で改革したい人は、この指とまれ!」(写真はイメージ) ある1人の水産関係者の呼...

-

ご存じですか、TCH 安武郁子 食育実践ジャーナリスト 連載「口福...

軽く口を閉じた時、上下の歯は当たっていますか? 当たっていないですか? どうでしょうか? このシン...

-

限界集落の救世主となるか「土佐ジロー」 沼尾波子 東洋大学教授 連...

高知県安芸市畑山に県の地鶏「土佐ジロー」を味わえる「ジローのおうち」という宿がある。 この宿にたど...

-

【マーケットリポート】中国のコーヒー市場(後編) NNA

今回も前回に引き続き、中国におけるコーヒー市場を見ていく。(写真はイメージ) ■前編のまとめ ・コ...

-

高齢単身世帯、50年に20% 週間ニュースダイジェスト(4月7日~4...

▼給与、物価高に追い付かず 実質賃金マイナス最長並ぶ(4月8日) 厚生労働省が公表した2月の毎月勤...

-

中山間地域、不利な条件を強みに変える 青山浩子 新潟食料農業大学准教...

担い手不足、耕作放棄地といった農業の問題は、とりわけ田畑が山の斜面に沿って広がる中山間地域で深刻だ...

-

ビジネスチャンス到来 美容やダイエットにも 田中太郎 共同通信編集委...

健康志向の高まりを背景に「短鎖(たんさ)脂肪酸」という言葉をよく耳にするようになった。これは腸内細...

ツイート

ツイート