暮らす

新着ニュース

被災地発カーシェアシステム 菅沼栄一郎 ジャーナリスト 連載「よんななエコノ...

「微助人(びすけっと)の会、って名前もいいな」。中里順子(72)は思った。 岩手県宮古市田代。港町から車で西へ30分ほど山に入った集落では、ずいぶん前にバスは1日3往復だけになった。タクシーは往復1万円を超える。 「貸し出した車で病院の往復や買い物、皆で助け合って乗りあう仕組みがあるそうだ」。 そ...

急性飢餓人口2億5800万人 週間ニュースダイジェスト(4月30日~5月6日)

国連食糧農業機関(FAO)、世界食糧計画(WFP)などの発表によると、紛争や自然災害で深刻な食料不足に陥った人々の数を示す2022年の「急性飢餓人口」が、調査対象の58カ国・地域で、過去最多の2億5800万人になった(5月3日)。21年は1億9300万人だった。最大の発生要因は紛争で、全体の45%...

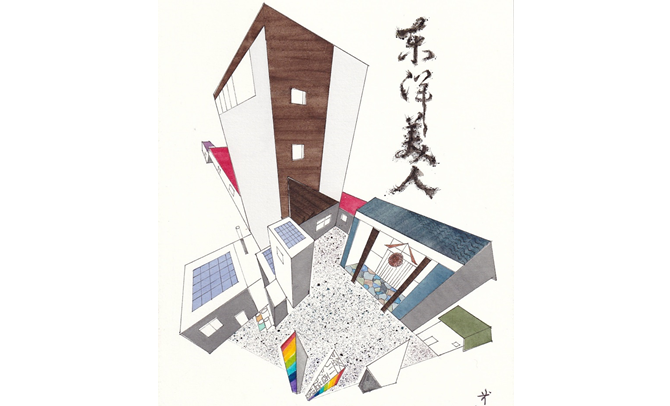

誰にも負けぬ酒造りの情熱 「東洋美人」の澄川酒造場 連載「農大酵母の酒蔵を訪...

山口県萩市中小川にある澄川酒造場は、米問屋だった澄川家が親戚筋の酒蔵を引き受けて、1921(大正10)年に創業した。中小川という地区は萩市というよりは、島根県境に近い。 今回訪ねた澄川宜史さんは、東洋美人をブランドとして育てあげた4代目の蔵元である。白いコンクリートの長い通路の先に大きな杉玉をつる...

二股ニンジンの行方 野々村真希 農学博士 連載「口福の源」

私たちがスーパーで見かけるニンジンは、真っすぐでほどよくふくよかで、傷も虫食いもないものばかりである。そんなことは当然で気にも留めないけれど、少し想像力を働かせると、自然の中で育つニンジンがみなそうであるはずがないことに気づく。二股ニンジンだって、育ちすぎニンジンだってあるはずだ。 外観が一定基準...

京都・阿蘇海の未来はハマグリにあり 佐々木ひろこ フードジャーナリスト 連載...

京都府の北部、宮津湾に北へ向かってのびる天橋立。その西側に位置する内海の阿蘇海は、2000年代まではさまざまな貝が採れる豊かな海だったそうだ。この地で生まれ育ち、19歳で祖父の跡を継いだ若き漁師、村上純矢さん(28)は、二枚貝の漁獲量が激減した過去をこう振り返る。 「アサリが減り、オオノ貝も減り、...

観光の「チカラ」で地域活性化 森下晶美 東洋大学国際観光学部教授 連載「よ...

2000年代に入り「観光」というものが一躍脚光を浴びるようになった。現在は全国の多くの自治体が観光による経済の活性化を試行しているが、果たして「観光」は地域の活性化につながるのだろうか。 そもそも「観光」は、第2次世界大戦後の外貨獲得策という昔の話は別として、これまでは地域経済というよりも、旅行者...