飢餓の大地の今 食料安全保障の動向 連載「アフリカにおける農の現在(いま)」第4回

2020.10.06

ここまでの連載3回にわたり、穀物生産性の向上や野菜生産の増加など、アフリカで近年見られる新たな傾向について概観してきた。それを踏まえて今回着目するのは、かつての「飢餓の大地」がどのような変化を遂げてきたかである。

過去には大飢饉の発生により多くの人びとが命を落としてきたが、最近ではそういった報道を耳にすることはあまりない。人びとの食料をめぐる状況を、食料安全保障という観点から見ていこう。

食料安全保障とは1970年代に提起された概念である。それ以前は飢餓や食料不足を回避するためにはある集団・地域が「十分な食料を入手できるか」が重要であると考えられ、特に国家単位での食料増産が重視されていた。

しかし増産や輸入によって食料が国内に十分にあるからといって、ひとりひとりが十分な食料を入手できるわけではない。極端な例で言えば、1972~73年にエチオピアで約25万人が死亡する深刻な飢饉(ききん)が発生した際、国内の穀物供給量は決して深刻に不足していたわけではなかった。

(写真上:エチオピアの市場の様子。さまざまな食料で栄えているが、道路の状況が悪いために遠方から長時間かけてくる人も少なくない。南部のジンカ市、2019年8月13日、田代啓撮影)

議論や研究が重ねられる中で、食料への物理的・経済的アクセスや栄養の重要性も認識され、食料安全保障の主体も国家から世帯、個人へとシフトしてきた。現在では、貧困とも密接に関連した非常に包括的な概念として扱われている。

食料安全保障の重要な指標である栄養不良者の推移を見ると、アフリカの栄養不良者の割合は2000年から2014年にかけて28%から20%へと減少を遂げている。

図1:アフリカの栄養不良者数と割合(国連食糧農業機関統計から筆者作成、以下同)

この背景の一つとして、食料供給量の増加が挙げられる。農地の拡大と農業生産性の向上により、アフリカの農業生産の伸びは人口増加のスピードに追い付いている。また、農産物輸入量も増加を続けている。

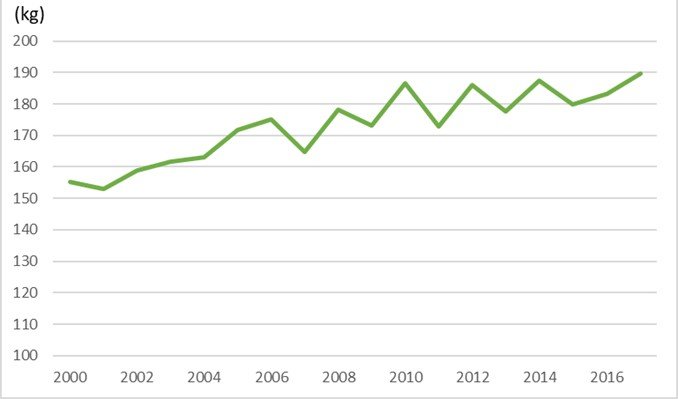

このため年間穀物供給量(国内生産量+輸入量-輸出量)の1人当たり平均は2000年から17年にかけて35キログラム(kg)近く増加しており、アフリカ全体としては、より食料を入手しやすい環境へと改善してきている。

図2:アフリカの年間穀物供給量(1人当たり平均)

また、過去の飢饉での対応の遅れへの反省から、天候不順や不作の危険性をいち早く見つけ、対処することで被害を緩和させる早期警戒システムや食料備蓄などのメカニズムが発達してきたことも、アフリカの食料安全保障に大きく貢献しているといえる。

この間、食料安全保障に不可欠な要素である食料へのアクセスはどう変わってきただろうか?食料市場の発達や援助食糧の輸送の弊害となってきた運輸インフラの未整備についても、改善が見られる。

例えばエチオピアでは、道路総延長距離は1997年から2018年の約20年間で2万6550キロメートル(km)から12万171kmへと大幅に伸びており、これは地方人口の安定した食料の確保に大きく貢献するものである。(Ethiopian Roads Authority・Central Intelligence Agencyのデータによる)

しかし上の図1を見ると、近年では栄養不良者の割合、人数ともにわずかながら上昇傾向にある。アフリカにおける栄養不良者の絶対数は、2014年から19年にかけて4600万人近く増加して2.3億人に上っている。この人数は世界全体の栄養不良者の3分の1にあたる。

これらの背景にはまず、2010年代半ばからの経済の停滞がある。また主に東アフリカを中心として、干ばつや洪水などの気候変動や、バッタの大量発生が農業生産に大きな影響を与えている。

(写真:サバクトビバッタの大量発生=、エチオピア中部のディレ・キルト村、2020年2月17日、田代啓撮影)

さらに近年進む森林伐採や土壌の劣化は、この影響に拍車をかけている。また中部アフリカや西アフリカでは、長引く紛争や暴力の頻発が、食料の生産やアクセスなどに多面的な悪影響を及ぼしている。

これらのいずれの要因も食料価格の高騰を引き起こす。上で見たような輸送インフラの発達によって、市場に十分な食料があったとしても、貧困に苦しむ世帯は食料を入手することが困難になる。

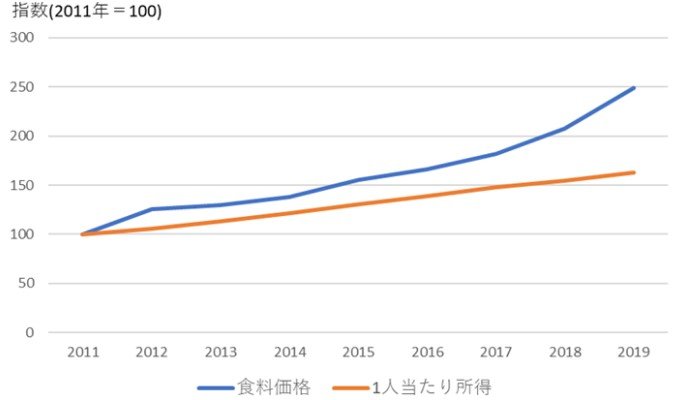

図3(下)は、エチオピアの食料価格と1人当たりの所得を、それぞれ2011年の数値を100として指数化したものである。エチオピアでは1人当たり所得に比べて食料価格の高騰が著しく、食料へのアクセスがより困難になっていることが分かる。

図3:エチオピアの食料価格と1人当たりの所得(国連食糧農業機関統計、世界銀行・世界開発指標より筆者作成)

以上から、大きな飢饉の回避など、アフリカの食料安全保障の状況は改善してはきたといえるが、近年では再び悪化の兆候が見られる。

持続可能な開発目標(SDGs)では「飢餓ゼロ」が第2目標として設定されており、2030年までにすべての人びとの食料アクセスを確保し、栄養不良者をゼロにすることを目指しているが、この目標の達成は非常に先行きが怪しくなってきている。

さらに今年に入り、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、多くの国で道路封鎖の措置がとられた。食料流通量の減少による価格の高騰で、食料安全保障状況がさらに悪化することが予想され、国際機関等は食料援助の規模を拡大することで対処している。

次回は食料安全保障問題への取り組みの一つである食料援助の現状を取り上げる。

田代 啓(たしろ・けい)京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科アフリカ地域研究専攻

高橋 基樹(たかはし・もとき)京都大学教授、神戸大学名誉教授。京都大学アフリカ地域研究資料センター長。元国際開発学会会長。専門はアフリカ経済開発研究

連載「アフリカにおける農の現在(いま)」では、アフリカの農業と食の現状を、京都大学の高橋基樹教授が若い研究者とともに報告します。

第1回:希望の大陸? 人口増加と世界

第2回:野菜・果実が主役に 農産物輸出の拡大と変貌

第3回:穀物生産は立ち上がるか 肥料増で生産性上向く

第5回:購買力向上で食料援助は減少 国連世界食糧計画にノーベル平和賞

第6回:広がったキャッシュ・フォー・ワーク 被支援者の主体性強化

第7回:高付加価値野菜の輸出が拡大 豆類や半加工品、欧州・アジアへ

第8回:小規模農家に利益もたらす? 広がる契約農業

第9回:受け入れられる契約農業 リスク回避策として選択

第10回:高収量品種の導入で成果 エチオピア、種保存では課題

第11回:食文化への適合も背景に 新作物ライコムギの受け入れ

最新記事

-

めぐみネット閉鎖・移行のお知らせ

めぐみネットは開設以来、多くの皆さまにご利用いただきましたが、食農分野の情報を...

-

訪日消費、初の8兆円超 週間ニュースダイジェスト(1月12日~1月1...

▼稲作の新たな栽培方法に大賞 高校生ビジネスコンテスト(1月12日) 全国の...

-

豪でも鳥インフル猛威 供給不足で卵の購入制限続く

鳥インフルエンザの感染拡大などによる鶏卵不足から、オーストラリアではスーパーマ...

-

日本食店数3%増で過去最大 タイ 成長は鈍化、総合和食が1位に NN...

日本貿易振興機構(ジェトロ)バンコク事務所は1月8日、タイで営業する日本食レス...

-

食品輸出促進で稼ぐ力強化 週間ニュースダイジェスト(1月5日~1月1...

▼大間マグロに2億円 2番目高値、豊洲で初競り(1月5日) 東京都江東区の豊...

-

コメ交渉の実像伝えず 期待外れの外交文書 アグリラボ編集長コラム

新年を迎えてもコメ相場の高騰が続き、ついに関税を払ってでも米国産を輸入する業者...

-

予算膨張115兆円超え 25年度、歳出・税収最大 週間ニュースダイジ...

▼農業総産出額2年連続増 23年、コメや鶏卵価格上昇(12月24日) 農林水...

-

主食のコメ廃棄に歯止め フィリピン 大統領令準備、年280万人分相当 ...

フィリピン農業省は主食のコメの廃棄に歯止めをかける。年280万人分に相当するこ...

-

年収の壁123万円決定 手取り増、学生の制限緩和 週間ニュースダイジ...

▼英、TPP加盟が発効 12カ国体制で自由貿易推進(12月15日) 英国の環...

-

高冷地でコメ栽培に挑戦 「有機大国」リヒテンシュタイン

(啓発機構ウェルタッカーの見本農場=ファドゥーツ) 栽培適地とは言えない欧州中...

ツイート

ツイート