直らない「医師偏在」 男性中心で回る病院 楢原多計志 福祉ジャーナリスト

2024.05.27

医師の数は年々増えているにもかかわらず、都市部に集まり、地方は慢性的な医師不足に陥っている。政府は「医師偏在」の解消を目指しているが、若い医師の都市志向は強く、進展がない。財務省の審議会では「医師が不足している地域の診療報酬を引き上げ、過剰になっている地域の報酬を引き下げて調整したらどうか」という強硬論が浮上。病院関係者は「死活問題だ」と猛反発している。

東京と岩手、格差2倍

厚生労働省によると、登録されている医師数は約34万3千人。ここ10年間で約4万5千人増えた。厚労省は増えた原因について「国民の医療ニーズの高まりに加え、地方の医師不足を解消するため大学医学部の定員を増やしてきたことが大きい」と説明している。

ところが、偏在解消は政府の期待ほど進んでいないのが実情。厚労省が人口10万人当たりの医師数や地域の受診事情などを基に策定した「都道府県別の医師偏在指標」(2023年11月時点)をみると、最上位の東京都353.9と最下位の岩手県182.5とでは2倍に近い格差が生じている。

なぜ、医師の偏在が起こるのか─。医療現場では「そもそも医師の絶対数が少なく地方に回せる余裕がない」「若い医師の大都市志向が強まっている」との見方が強い。

日本の人口千人当たりの医師数は2.6人。先進国の集まりである経済協力開発機構(OECD、38カ国)の平均3.7人と比べかなり低い。ちなみに最多はギリシャ6.3人。主要国では、ドイツ4.5人、フランス3.2人、英3.2人、米2.7人などとなっている。

また臨床研修制度が見直され、研修を終えた若い医師は、以前のように所属する大学の医局から半ば強制的に地元の病院に派遣されることがなくなり、自分が希望する首都圏や近畿圏、大都市の医療機関に就職できるようになった。「医局制度が崩壊し、新人医師が処遇の良い大都市の病院へ流れている」という。

最近、勤務医は患者数の増加や医療の進歩などで仕事量が増えている。今年4月から働き方改革が始まり、勤務時間に上限(原則で年間960時間、やむを得ない場合は暫定1860時間)が設定され、地方の病院はどこも医師の確保に苦慮している。

女性医師への支援不足

診療科の偏在も大きな問題だ。若い医師が長時間労働など労働環境の厳しい外科や救急科、脳神経外科などの診療科を避ける傾向がある。医療事故などのリスクのある産科も敬遠されている。一方、緊急対応や残業の少ない皮膚科や耳鼻咽喉科、眼科、整形外科などは希望者が増えている。

こうした傾向には女性医師が増えていることも少なからず影響している。横浜市内にある私立大学病院の病院長(外科医)は「日本の病院はまだ男性医師を中心に回っており、出産や育児などの面で女性医師への支援が十分ではなく、特に外科や救急科が女性医師に敬遠されている」と話す。

最近では、医学部入学者の約3割を女性が占めている。「女性医師の労働環境や処遇の改善を急がなければ、大都市に限らず、病院機能が低下してしまう」と懸念する。

近未来は医師過剰に?

国は偏在をどうやって解消しようとしているのか─。今年1月、厚労省は偏在対策を議論する検討会に対して「24年度の医学部入学定員(9403名)を上限とし、医師多数県の医学部定員を削り、少数県の増員に振り向ける」との方向性を示した。検討会は今夏までに意見を集約する。

具体的には、医療機関に支払われる診療報酬を加減して定員を医師多数県(東京など)から少数県(青森など)に誘導する案や、一部地域で実施中のモデル事業を参考にして都道府県ごとに診療科別の医師数を設定するという。

医療機関にとって公的医療保険から支払われる診療報酬は最大の収入源。東京都内の私立大学病院事務長は「医師が足りないのは全国どこでも同じ状況で、そもそも絶対数が足りないことが原因だ。診療報酬制度を使って医師数を調整するような案には反対せざるを得ない」と憤る。

また都道府県ごとに診療科別の定員を設定する案については「大都市でも外科や救急科、小児科などで医師不足が起きているのは事実だが、若い医師の意向や将来を見越した中長期的な議論も必要ではないか」と話した。 財務省の審議会は「医師が不足する地域の診療報酬を引き上げ、過剰な地域では引き下げる」との提言を近くまとめる方針。

政府がこれほど偏在解消に躍起になっているのは、医師が増えると、医療給付費が増えるという財政的な事情によるところが大きい。「医師数を増やさず、地域と診療科の偏在を調整することによって医療給付費を抑えたい」という思惑が働いている。

21年度の国民医療費はざっと約45兆円で前年度より2兆円余り増えた。その4割弱が公費(税金)で賄われており、財務省は以前から給付抑制の必要性を訴えている。

一方、厚労省による20年時点の推計結果によると、人口減少などの影響で、早ければ29年ごろに約36万人、遅くとも32年ごろには約36.6万人で医師需給が均衡し、その後は供給過剰となる。医師過剰になれば、臨床の機会が減り、医療の質や待遇(給与)の低下を招くという。

だが、厚労省の推計が妥当なのかどうか疑問視する意見もある。高齢化率や患者の受診動向など地域によって医療事情が多少異なることもあり、推計の内容を検証しつつ結論を出す必要があるとの意見がある。

(Kyodo Weekly・政経週報 2024年5月13日号掲載)

最新記事

-

愛媛のグルメに歴史あり 畑中三応子 食文化研究家 連載「口福の源」

6月に愛媛・松山を訪れ、ご当地フードを探索した。もっとも興味があったのは「じゃ...

-

里山の景観が崩れていく 赤堀楠雄 材木ライター 連載「グリーン&ブ...

梅雨時から秋口まで、自然に恵まれた中山間地では草刈りのハイシーズンになる。自宅...

-

トウモロコシの季節に 「直売所」を考える 菅沼栄一郎 ジャーナリスト...

6月の終わり。梅雨の雲間から日差しがのぞいた朝。東京都練馬区の住宅街の間に広が...

-

訪日年間3500万人視野 週間ニュースダイジェスト(7月14日~7月...

▼大型マグロ漁獲枠1.5倍 日本8421トンで国際合意(7月16日) 太平洋...

-

水産資源回復を! 料理界が国に提言 佐々木ひろこ フードジャーナリス...

私たち「シェフス・フォー・ザ・ブルー」は先の5月、チームで東京・霞が関にある農...

-

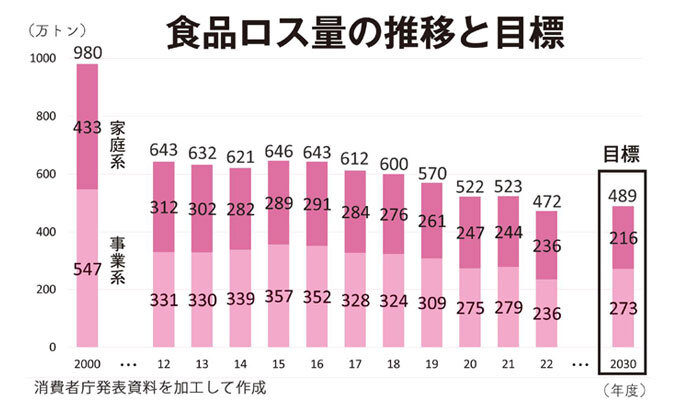

食品ロス半減目標達成? 野々村真希 農学博士 連載「口福の源」

6月に政府から、日本の食品ロスの発生量の最新値が発表された。2022年度の推計...

-

観光の高付加価値化 森下晶美 東洋大学国際観光学部教授 連載「よ...

インバウント旅行の回復が本格化している。5月単月のインバウント旅行者数は304...

-

映画「山里は持続可能な世界だった」が完成 9月6日公開 原村政樹監督

人口減少が急激に進む山村で暮らす人々の声を丹念にすくいあげたドキュメンタリー映...

-

【マーケットリポート】中国の栄養保健機能食品市場(前編) NNA

今回と次回の2回に分け、中国における栄養保健機能食品市場を見ていく。ここで取り...

-

クマ銃猟、市街地も可能に 週間ニュースダイジェスト(7月7日~13日...

▼東京都知事に小池氏3選 石丸伸、蓮舫氏ら破る(7月7日) 任期満了に伴う東...

ツイート

ツイート