値上がりする果物 日本の果樹産業の未来は 青山浩子 新潟食料農業大学准教授 連載「グリーン&ブルー」

2024.05.27

物価高とは別に、「近頃、果物が高くなった」と感じる人は多いのではないか。実際、果樹の農家数や生産量は減る一方、果樹の産出額は2010年以降上昇しており、単価が上がったことになる。農林水産省は、人口減少による需要縮小を上回る生産量の減少が一要因だと分析している。この傾向が続くと、国産果物に手が届きづらくなる。

手間をかけて品質の高い果樹を作る農家を取材すると、多くが「後継者はいない」と答える。先日も、ブドウ農家に生まれながら「自分には無理だ」と、環境を制御しやすい施設でイチゴ栽培に取り組む女性に出会った。早朝から夜まで農園に出ずっぱりの親の姿を見て、同じ道は考えなかったという。別の果樹農家は、農園に直接買いに来る常連客に大半の果物を売り切っているが、「しんどい仕事なので子どもに継がせたくない」と言った。篤農家たちの努力があって、私たちはおいしい果物を口にしているが、農家が減り続ければ日本の果樹産業はジリ貧になる。

果物は「生食用」と「加工用」という二つの需要に区分される。加工用は生食用に比べて買い取り価格が極端に低いため、国産果物の9割は生食用に向けられる。逆に、輸入果物は加工用が6割を占める。日本の果樹農家は輸入果実と差別化を図る意味でも、生食用、中でも高級な果物づくりに邁進(まいしん)してきた。ただ、近年、若い世代ほど「値が高い」「種や皮の除去が面倒」などの理由から加工された果物を消費している。

こうした市場の変化をにらみ、生食と加工という区分を乗り越え、新たな需要を創造する動きがある。和歌山県有田市の早和(そうわ)果樹園は、生食用向けの高糖度ミカンを原料に、小瓶1本で500円というプレミアムジュースを開発し一躍ヒット商品に押し上げ、加工用ミカンの位置付けを変えた。また、東北地方のある農業経営者は、皮をむいたり、カットしたりする1次加工を産地で引き受けたことで注文が増えたという。かつては取引先の洋菓子店が自ら店内ですべて加工していた。だが、飲食業の人手不足により、加工を内製化できなくなった。産地で1次加工していることを聞きつけた洋菓子店から相次いで注文が入り、経営者は周辺農家から規格外果物を割高価格で調達するようになった。(写真:早和果樹園で製造中のプレミアムミカンジュース=和歌山県有田市)

生産量の減少による生食用果物の割高化は、今後も続くと思われる。ただ、消費の現場で起きているビジネスの種を生産者がキャッチすれば、新たな果物商品を手にできる。それが果樹産業の維持につながると分かれば、なおさら消費者の支持を得られるはずだ。

(Kyodo Weekly・政経週報 2024年5月13日号掲載)

最新記事

-

愛媛のグルメに歴史あり 畑中三応子 食文化研究家 連載「口福の源」

6月に愛媛・松山を訪れ、ご当地フードを探索した。もっとも興味があったのは「じゃ...

-

里山の景観が崩れていく 赤堀楠雄 材木ライター 連載「グリーン&ブ...

梅雨時から秋口まで、自然に恵まれた中山間地では草刈りのハイシーズンになる。自宅...

-

トウモロコシの季節に 「直売所」を考える 菅沼栄一郎 ジャーナリスト...

6月の終わり。梅雨の雲間から日差しがのぞいた朝。東京都練馬区の住宅街の間に広が...

-

訪日年間3500万人視野 週間ニュースダイジェスト(7月14日~7月...

▼大型マグロ漁獲枠1.5倍 日本8421トンで国際合意(7月16日) 太平洋...

-

水産資源回復を! 料理界が国に提言 佐々木ひろこ フードジャーナリス...

私たち「シェフス・フォー・ザ・ブルー」は先の5月、チームで東京・霞が関にある農...

-

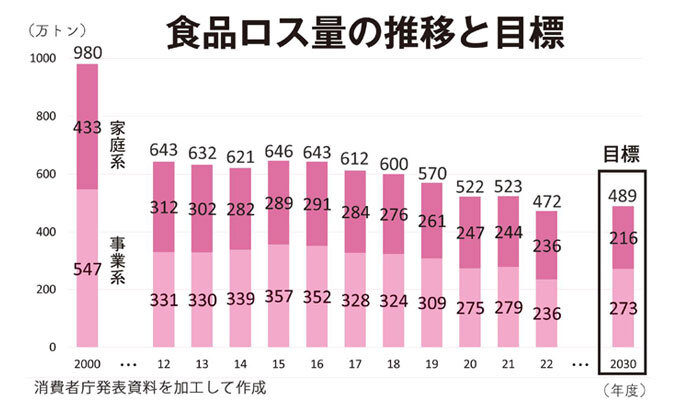

食品ロス半減目標達成? 野々村真希 農学博士 連載「口福の源」

6月に政府から、日本の食品ロスの発生量の最新値が発表された。2022年度の推計...

-

観光の高付加価値化 森下晶美 東洋大学国際観光学部教授 連載「よ...

インバウント旅行の回復が本格化している。5月単月のインバウント旅行者数は304...

-

【マーケットリポート】中国の栄養保健機能食品市場(前編) NNA

今回と次回の2回に分け、中国における栄養保健機能食品市場を見ていく。ここで取り...

-

クマ銃猟、市街地も可能に 週間ニュースダイジェスト(7月7日~13日...

▼東京都知事に小池氏3選 石丸伸、蓮舫氏ら破る(7月7日) 任期満了に伴う東...

-

農村撤退の分岐点 復旧遅れる能登半島 アグリラボ編集長コラム

年初の震災から半年余り、7月10日に輪島市中心部から南へ約1キロメートルの商業...

ツイート

ツイート