生物農薬の開発が活発に 農薬市場、有機農業推進で 田中宏和 矢野経済研究所フードサイエンスユニット上級研究員

2023.06.13

農林水産省が「みどりの食料システム戦略」に掲げる重要業績評価指標(KPI)では、化学農薬使用量(リスク換算)を2030年までに10%、2050 年までに50%に低減する目標を設定している。新規農薬の開発には、少なくとも10 年を要するため、目標達成は一足飛びには行かない。よって当面の間、農薬メーカーは化学農薬と生物農薬を用いた病害虫防除や有機農業の面的拡大を推進する方向にある。(写真はイメージ)

植物防疫の技術情報などを提供する日本植物防疫協会によれば、生物農薬は農薬の有効成分として「微生物や昆虫などを生きた状態で製品化したもの」と定義付けられている。農薬に用いられる生物には、天敵昆虫や感染して昆虫を駆除する天敵線虫、病原菌から植物を守る細菌やウイルスなどの微生物がある。

生物農薬と銘打ってはいるが、まけばすぐに効くという性質を持たない点において、化学農薬とは一線を画している。生物農薬は単独で防除効果を発揮しにくいため、使用にあたり生産者は、野菜の品種や地域に見合った栽培環境を整えなければならない。

たとえば輪作により地力を高め、病虫害の発生を防ぐことや、害虫を効果的に捕殺する粘着版などの農業資材を使って害虫の接触を遮断することはもとより、天敵が害虫を捕食することで得られる生物的防除効果を、高めることが重要である。

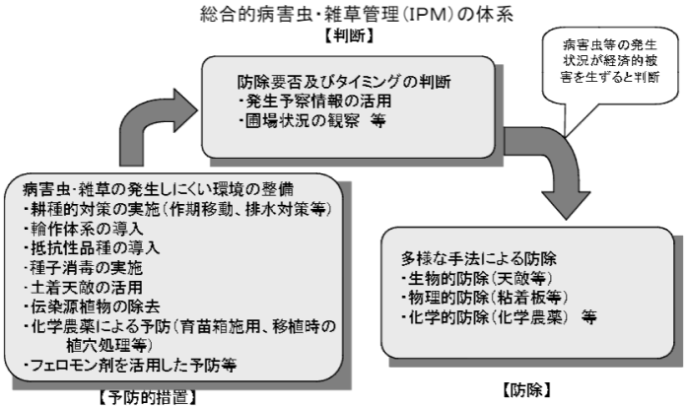

生物農薬の導入には、こうした多様な手法を用いて総合的な防除態勢を整える必要がある。農林水産省がまとめた「総合的病害虫・雑草管理(IPM)実践指針」によれば、総合防除の基本体系には、①予防的措置、②判断、③防除ーから成る3段階のプロセスが示されている。中でも防除要否とタイミングを見極める「判断」が、経済的被害を抑える最も重要なプロセスとなっている。

総合的病害虫・雑草管理(IPM)をさらに進めたものが、総合的作物管理(ICM)による管理体系である。植物を総合的に管理するICMには、IPMを構成する天敵などによる生物的防除、粘着天板などを使う物理的防除、農薬などによる化学的防除のほか、後述する「バイオスティミュラント」を用いた防除も加わる。

農薬メーカーを中心とした会員から成る関東東山病害虫研究会が発行する研究会法「第67集 薬剤抵抗性管理:ケーススタディから考えよう」によれば、ICMを効率的に進めるには、IPMや薬剤抵抗性管理(PRM)の活用を不可欠としている。

ICMで用いられるバイオスティミュラントとは、有機栽培が盛んな欧州で作られた造語が基にあり、植物を刺激して植物が元々持っている力を引き出すことで、収量や品質を維持したり、収穫後の貯蔵性を高める効果を引き出したりする考え方である。

バイオスティミュラントの起源は、腐植酸(フミン酸)や海藻を原料とするもののほか、アミノ酸・ペプチド、ミネラル・ビタミン類、微生物などさまざまである。そのベースは欧州の業界団体であるヨーロッパ・バイオスティミュラント産業協議会(EBIC)に準じたものとなっている。

「みどりの食料システム戦略」にあるような化学農薬使用量を低減する目標に向けて、農薬メーカー各社は生物農薬やバイオスティミュラント関連資材の開発を活発化している。2023年4 月時点では、関連する日本バイオスティミュラント協議会に所属する会員社数は、直近の2年間で5倍以上に急増している。

こうした変化は、生物農薬やバイオスティミュラントに対する関心の大きさの表れと考えられる。日本の農業は「みどりの食料システム戦略」の下、持続的な農業の実現に向け、大きくかじを切り始めたと言える。

最新記事

-

出生率1.20、過去最低 週間ニュースダイジェスト(6月2日~6月8...

▼ロ水域でサケマス漁再開へ 3年ぶり、日本枠125トン(6月3日) 水産庁は日本とロシア両政府のサ...

-

ふるさと消滅に対抗する女性活躍の機会を 小視曽四郎 農政ジャーナリス...

人口戦略会議(議長・三村明夫日本製鉄名誉会長)による「消滅可能性自治体」リストが地方自治体を揺るが...

-

自治体の「消滅可能性」 地域で雇用環境改善の努力を 藤波匠 日本総合...

民間有識者により構成される人口戦略会議が、「地方自治体『持続可能性』分析レポート」を作成、公表しま...

-

涙の最終審議 「総意なき」改正基本法が成立 アグリラボ編集長コラム

改正食料・農業・農村基本法は、5月29日の参院本会議で可決・成立、6月5日に公布・施行された。参院...

-

豪産キャビア実現へ、チョウザメ養殖可能に NNAオーストラリア

世界三大珍味の一つキャビアが、オーストラリアで生産可能になりそうだ。オーストラリアの農林水産省がこ...

-

安定的な輸入を強化 森山元農相 早大で講演

自民党の森山裕総務会長(元農相)は6月5日夕、早稲田大学の大隈記念講堂で「日本の農政・議員としての...

-

農業ジャーナリスト賞に「「行商がつなぐもの」など4作品 地域の姿を密着...

農政ジャーナリストの会は6月4日、東京都内で年次総会を開き、さくらんぼテレビジョン(山形市)の「行...

-

食料安保確保へ農政再構築 改正農業基本法成立 週間ニュースダイジェス...

▼産業用地確保の自治体9% 需要増も対応遅れ、国支援(5月27日) 半導体工場や物流施設など産業用...

-

釣って学べる、魚の魅力 中川めぐみ ウオー代表取締役 連載「グリー...

「釣りは、漁業活性の一因になり得るのではないか」。今回は私のこんな仮説にお付き合いください。要は「...

-

信州そばをインド巨大市場に初出荷、日本縮小で NNA

信州そばの乾麺製造を手がける柄木田(からきだ)製粉(長野市)が、インド向け製品を初出荷した。人口減...

ツイート

ツイート