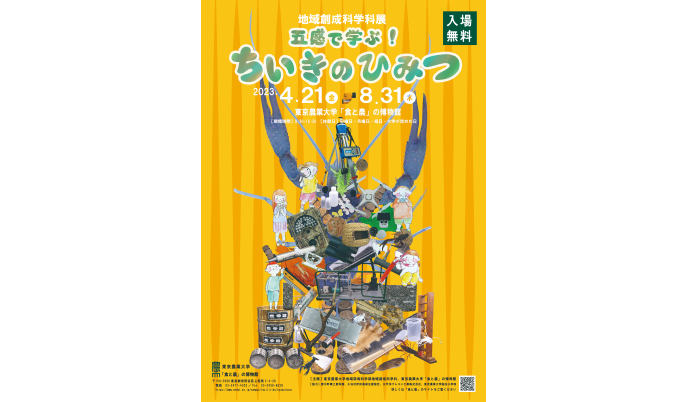

「地域創生」五感で学ぶ 東京農大「食と農」の博物館が企画展

2023.04.21

東京農業大学(江口文陽学長)の「食と農」の博物館(東京都世田谷区)は21日、企画展「五感で学ぶ! ちいきのひみつ」をスタートした。8月31日まで、入場無料。

「五感で学ぶ! ちいきのひみつ」は、生物多様性が高く持続可能な地域社会を築くための、地域の見方や調べ方、創り方について、地域環境科学部地域創成科学科の調査研究・技術を通し紹介する。タイトルの「ひみつ」には、「ひ」=ひとと地域を、「み」=みつめ、「つ」=つくり上げるーとの思いを込めたという。

展示前半の「地域の調べ方」ブースでは、地域を観察するための切り口として、①地形②植生③生き物④土と水⑤気象⑥景観⑦社会基盤(道路)⑧防災⑨社会調査ーの9点を挙げ、調査方法をパネルで示し、調査機器なども展示した。

後半の「地域の創り方」ブースでは、里山、山岳、島、都市・農村地域、地域とつながる人と人(教育・福祉)といったフィールドを挙げ、保全・再生・管理を通して地域を創っていくための道筋を示している。

「地域の創り方」ブースの足下には、太平洋プレコン工業(東京)が作る高機能舗装材インターロッキングブロック(農福連携ブロック)も敷き、車椅子も通りやすくした。

会場はすべての人が情報を受け取りやすくするため、出入り口やスロープ、一部の誘導個所に点字ブロックを置いたり、ロープを活用したりして、ロープや点字ブロックに沿って進めば展示が楽しめるよう工夫した。

7~8月には東農大教授らが講師となるイベントも行う予定で、詳細は博物館のホームページに掲載する。

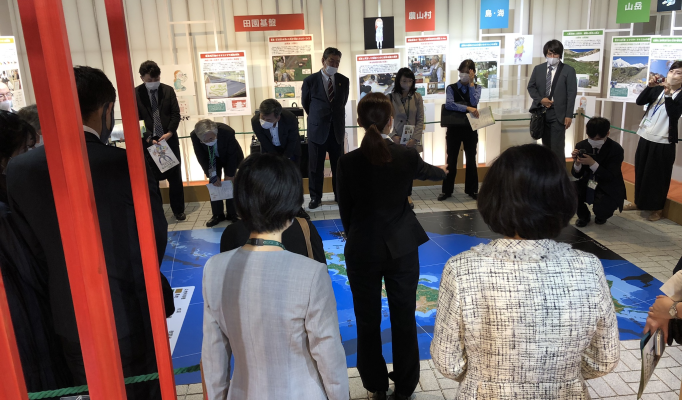

この日午前には同展のオープニングセレモニーを実施。同館の木村李花子館長は「博物館は地域にばらばらにあるものを編集し、再構築することができ、地域と博物館は相性がいい。地域は知ることは幸福に直結する」とあいさつした。

東京農業大学の地域環境科学部地域創成科学科は2017年開設。この企画展の実行委員長は、同科地域デザイン学研究室の町田怜子教授が務めている。

最新記事

-

高齢単身世帯、50年に20% 週間ニュースダイジェスト(4月7日~4...

▼給与、物価高に追い付かず 実質賃金マイナス最長並ぶ(4月8日) 厚生労働省が公表した2月の毎月勤...

-

ウサギが跳んだ日 新連載「旅作家 小林希の島日和」

「おや、今日はウサギが跳んどる」 「ほんまや。風が強いけん、午後の船は欠航やろか」 穏やかな瀬戸内...

-

中山間地域、不利な条件を強みに変える 青山浩子 新潟食料農業大学准教...

担い手不足、耕作放棄地といった農業の問題は、とりわけ田畑が山の斜面に沿って広がる中山間地域で深刻だ...

-

ビジネスチャンス到来 美容やダイエットにも 田中太郎 共同通信編集委...

健康志向の高まりを背景に「短鎖(たんさ)脂肪酸」という言葉をよく耳にするようになった。これは腸内細...

-

自民裏金39人処分 週間ニュースダイジェスト(3月31日~4月6日)

▼断水解消難航、避難8千人 能登地震から3カ月(3月31日) 関連死を含め244人が亡くなった能登...

-

山を手放したい人が増えている 赤堀楠雄 材木ライター 連載「グリー...

最近、講師として招かれた林業関係者向けのセミナーで「良い山をつくろう」と呼びかけたところ、終了後に...

-

「カンカラ三線」演歌に出合う 菅沼栄一郎 ジャーナリスト 連載「よ...

空き缶でつくった「カンカラ三線(さんしん)」を鳴らし、赤い法被を羽織った岡大介さん(45)が歌い始...

-

リニア開業34年以降か 週間ニュースダイジェスト(3月24日~3月3...

▼北海道、ヒグマ頭数抑制へ 90年から倍増1.2万頭(3月25日) 北海道はヒグマの保護・管理に関...

-

家庭ごみ組成調査 野々村真希 農学博士 連載「口福の源」

日本で発生する食品ロス量の推計値は年間523万トン(2021年度)であり、そのうち食品関連事業者か...

-

離島漁業から生まれる味のストーリー 佐々木ひろこ フードジャーナリス...

昨年の夏からご縁をいただき、離島の魚を使った商品開発に法人として携わっている。かねてから離島の漁業...

ツイート

ツイート