東京にある「古里の味」 73年から豚骨ラーメン 小川祥平 登山専門誌「のぼろ」編集長

2022.08.29

京都小平市の西武鉄道「小川駅」から歩く。近づくにつれて漂ってくるにおいに「あれ、豚骨ラーメン?」と思う。店に入るといかにも南国系の顔立ちをした大将に「九州の方かな?」。話してみるとあきらかに九州の言葉だった。

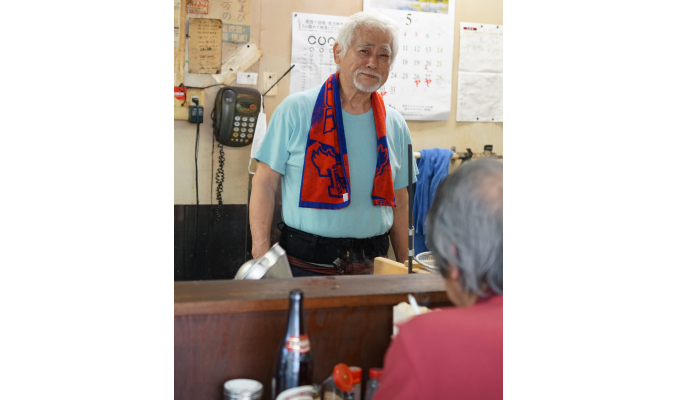

店主の石橋和明さん(74)=福岡県久留米市出身=が営むのはその名も「九州ラーメン いし」。1973年から豚骨ラーメンを提供しているというから、東京で豚骨ブームが起きる80~90年代より、ずっと早い。(写真:「九州出身以外の人も多いよ」と話す石橋さん=筆者撮影)

その理由は小平という場所にあった。この地には、久留米市発祥のタイヤメーカー、ブリヂストンの東京工場がある。久留米に次ぐタイヤ工場として操業を開始したのが1960年。ブリヂストンによると、東京工場の稼働に合わせ、約800人の従業員が久留米から移ってきて〝久留米コミュニティー〟が形成された。

それから10年ほどがたったころ、就職のために久留米から上京していた石橋さんの元へ、高校時代の後輩から相談があった。ブリヂストンの生協に勤務していた後輩は「従業員が豚骨ラーメンを食べたがっている。店をしませんか」。

石橋さんの妻の実家は久留米市の老舗ラーメン店。学生時代の4年間、バイトをしていたというのが声をかけられた理由だった。「商売にも興味があったから」と東京工場のすぐ近くで店を開いた。

住む場所が変わっても、食べ物はなかなか変えられない。古里の懐かしい味に久留米の人たちは飛びついた。「最低でも1日300杯。創業直後から売れたよ」。客の8割がブリヂストンの従業員で、店内では筑後弁が飛び交った。ほどなくして商業施設「ブリヂストンマーケット」に場所を移した。そこでも「夜はどんちゃん騒ぎ。ほかの店から苦情がきてねえ」と懐かしむ。

はまったのは古里の人だけではない。店と味がこの地に根付くにつれ、新たなファンも獲得している。取材時に居合わせたのは千葉県出身の元ブリヂストン従業員。「最初はくさすぎて一口も食べられなかった」というが、今では常連客の1人だ。その隣の常連さんは岩手県の生まれ。彼らのしゃべりがどこか筑後訛りだったのがおもしろい。

ここ2年ほど、私は福岡のFMラジオ局の音楽番組に出演し、ラーメン店と、その店に合う1曲を紹介している。先日「いし」を取り上げた際に選んだ曲は高田渡の「生活の柄」だった。

歌詞は沖縄出身の詩人、山之口貘の詩が基になっている。山之口は沖縄のこと、沖縄出身者としての東京での生活を書き続けてきた。その言葉は、出身地関係なく普遍性を持って響く。

いしの一杯もそう。かつては久留米の人たちの胃袋を満たし、今はそれ以外の人たちに広がった。古里の味を超えて親しまれているのだ。

筆者の小川祥平(おがわ・しょうへい)さんは1977年生まれ。西日本新聞社記者。著書に「ラーメン記者、九州をすする!」(西日本新聞社刊)。出向所属先は西日本新聞プロダクツメディア制作部次長。

(Kyodo Weekly・政経週報 2022年8月15日号掲載)

最新記事

-

明治大正期に大衆化 郷愁感じる「縄のれん」 植原綾香 近代食文化研...

外の空気が冷たくなってくると、赤ちょうちんの情景が心に浮かび、手狭で大衆的な居...

-

何個も食べられる甘さ加減 あばあちゃんのおはぎ 眉村孝 作家

宮崎駿監督のアニメ「となりのトトロ」で、サツキ・メイ姉妹の一家が田舎へ引っ越し...

-

おおらかに味わうシメの1杯 「元祖長浜屋」のラーメン 小川祥平 登...

古里の福岡を離れた学生時代、帰省の際は旧友とたびたび街へ繰り出した。深夜まで痛...

-

指なじみと口触りで変わる味 飲食店の割り箸の歴史 植原綾香 近代食...

マレーシアに赴任した大学の友人から電話がきた。マレー料理のほかにも中華系の店も...

-

街ごと楽しむ餃子 宇都宮で「後は何もいらない」 眉村孝 作家

6月下旬の週末の夕方。宇都宮市に単身赴任中の先輩Zさんと合流すると早速、JR宇...

-

東京にある「古里の味」 73年から豚骨ラーメン 小川祥平 登山専門...

京都小平市の西武鉄道「小川駅」から歩く。近づくにつれて漂ってくるにおいに「あれ...

-

あめ色に煮込んだカキ 宮城・浦戸諸島の味 小島愛之助 日本離島セン...

日本三景の一つである宮城県・松島湾に浮かぶ浦戸諸島、250を超える島々で形成さ...

-

特別なキーマカレー 利根川「最初の1滴」食べた 眉村孝 作家

「利根川の最初の1滴をくみ、みんなで朝のコーヒータイムを楽しみませんか」。こん...

-

戦火のがれきからよみがえった酒 沖縄、百年古酒の誓い 上野敏彦 記...

県民の4人に1人が犠牲になった沖縄戦。今年の5月15日は沖縄が日本に復帰して5...

-

カフェー情緒が濃厚だったころ 版画「春の銀座夜景」に思う 植原綾香...

仕事を終えて外にでると、蒸した空気に潮の香りが混ざっている。夏が来たと思う瞬間...

ツイート

ツイート