消えていく売り声 「土地を食う」駅弁150年 植原綾香 近代食文化研究家

2022.06.06

「お茶ーエー、弁当いかが、ビール正宗いかが、東京・大阪の新聞でござーい」。今では耳にしない駅弁売りの声である。列車のスピード化、乗り換え時間の短縮、窓の開かない列車によりホームでの立ち売りの姿は歴史遺産となったが、かつてそれぞれの駅では地方色ある売り声が響いた。

駅構内で最初の販売許可願いが出されたものは「東京・大阪の新聞」の呼び声にあるよう新聞だった。鉄道開業の年である1872(明治5)年には日刊紙「日新真事誌」で知られる英国人ブラックが願書を出し販売を開始させた。

駅弁の始まりは諸説あるが、最初は握り飯と漬物から始まり、明治20年代には折詰の立ち売りが行われていた。「お茶」から始まるこの声は、1902(明治35)年ごろの浜松での売り声だ。

当時、お茶は土瓶で売られておりその後ガラス、ポリ茶瓶、そして缶、ペットボトルへと姿を変えていく。1928(昭和3)年には土瓶で売るのが静岡だけになったそうで「ガラス瓶に入ったのは感じの悪いものである。土瓶式のほうがよほど風味がありお茶らしくあるかも知れない」といった声も寄せられた。

1905(明治38)年になると駅弁の種類も増え、各地の駅弁(当時は汽車弁)についての批評も見ることができるのだが、卵焼き、かまぼこ、椎茸、煮豆が入っているものが多く、駅弁の要素を問われたらこの4品が主要と答えるというのは、今の駅弁と比べてみても面白い。(写真:雑誌「少女物語」=1924年1月、ポケット講談社発行=の付録「花ちゃん日記お勘定双六」の部分、東京都立図書館)

股旅物で知られる作家の長谷川伸は、駅弁というものが興味深いものであると唱える。「食堂車は或(あ)る一つの都市の延長だが、駅弁は一つではない、各駅弁立ち売り別」なので「汽車旅行の延長でありその線の圧縮」で「土地を食う意味になる」と。

例えば今日でも越前かにめしで有名な番匠の名をあげ、「福井県番匠の駅弁の魚類が殆(ほとん)どつねに清新にして他駅よりは大きかった時代がある、あの沿岸の漁場から集まる魚介を消化する福井市を、多少とも髣髴(ほうふつ)させる」という。また豊橋のつぼ屋と沼津のうなぎ飯ではうなぎの背と腹が違ったという話も興味深い。

今でこそターミナル駅やデパートで一堂に会して駅弁を選ぶことができるが、そうでなかった時代。駅弁と土地の結びつきの強さをより感じる。うつりゆく風景と徐々に近づく名産品の売り声に引かれ、いつどこで何を買おうかと、窓越しの売り子にどんなにわくわくしただろうか。

今年は新橋・横浜間に鉄道が正式開業して150周年であり、西九州新幹線の開業も予定されている。長い歴史の中でかつて当たり前だった売り声が消えていく。ただ、たくさんの歴史を乗せ、走り続けるそのロマンが鉄道の魅力なのだと思う。

(Kyodo Weekly・政経週報 2022年5月23日号掲載)

最新記事

-

明治大正期に大衆化 郷愁感じる「縄のれん」 植原綾香 近代食文化研...

外の空気が冷たくなってくると、赤ちょうちんの情景が心に浮かび、手狭で大衆的な居...

-

何個も食べられる甘さ加減 あばあちゃんのおはぎ 眉村孝 作家

宮崎駿監督のアニメ「となりのトトロ」で、サツキ・メイ姉妹の一家が田舎へ引っ越し...

-

おおらかに味わうシメの1杯 「元祖長浜屋」のラーメン 小川祥平 登...

古里の福岡を離れた学生時代、帰省の際は旧友とたびたび街へ繰り出した。深夜まで痛...

-

指なじみと口触りで変わる味 飲食店の割り箸の歴史 植原綾香 近代食...

マレーシアに赴任した大学の友人から電話がきた。マレー料理のほかにも中華系の店も...

-

街ごと楽しむ餃子 宇都宮で「後は何もいらない」 眉村孝 作家

6月下旬の週末の夕方。宇都宮市に単身赴任中の先輩Zさんと合流すると早速、JR宇...

-

東京にある「古里の味」 73年から豚骨ラーメン 小川祥平 登山専門...

京都小平市の西武鉄道「小川駅」から歩く。近づくにつれて漂ってくるにおいに「あれ...

-

あめ色に煮込んだカキ 宮城・浦戸諸島の味 小島愛之助 日本離島セン...

日本三景の一つである宮城県・松島湾に浮かぶ浦戸諸島、250を超える島々で形成さ...

-

特別なキーマカレー 利根川「最初の1滴」食べた 眉村孝 作家

「利根川の最初の1滴をくみ、みんなで朝のコーヒータイムを楽しみませんか」。こん...

-

戦火のがれきからよみがえった酒 沖縄、百年古酒の誓い 上野敏彦 記...

県民の4人に1人が犠牲になった沖縄戦。今年の5月15日は沖縄が日本に復帰して5...

-

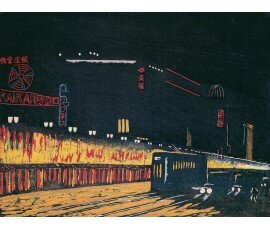

カフェー情緒が濃厚だったころ 版画「春の銀座夜景」に思う 植原綾香...

仕事を終えて外にでると、蒸した空気に潮の香りが混ざっている。夏が来たと思う瞬間...

ツイート

ツイート