スパイスカレーに熱視線 コメと好相性、自由に創作 畑中三応子 食文化研究家

2021.07.12

日本ではじめてカレーのレシピを掲載した「西洋料理通」と「西洋料理指南」は、西洋料理という語を題名に冠した最初の料理書でもある。刊行はともに1872(明治5)年、前者の著者は戯作者でジャーナリストの仮名垣魯文、後者は敬学堂主人。実質的には両方とも欧米の料理書から直訳した内容だ。最初期のカレーの特徴は、小麦粉とカレー粉の使用だった。

カレーは18世紀後半にインドからイギリスに伝わり、小麦粉を油脂で炒めたルーでとろみをつけるシチュー風の煮込み料理に変化した。インドでカレーは多種多様なスパイスを組み合わせて作るもので、あらかじめスパイスをミックスしたカレー粉はイギリス人の発案だ。

このイギリス式のアレンジは日本でもカレー作りの主流となり、どろっとしたソースをご飯にかけたライスカレーが手軽な洋食として庶民層に普及していった。ぶっかけ飯が好きな日本人には、カレーはもっとも受け入れやすい西洋の味だった。

(写真:東京におけるスパイスカレーの人気店「ヤミーズ旧ヤム邸」のセット。盛りつけも個性的だ=筆者撮影)

気になるのは、黎明期のカレーがどれくらい辛かったかだ。「西洋料理通」「西洋料理指南」とも、カレー粉はさじ1杯しか加えていない。何人前かの表記はないが、他の材料の分量から察するに、現代人の感覚ではまるで物足りない味だったと思う。

明治中期に刊行された家庭向け実用料理書の草分けである「日用西洋料理法」には、早くもカレーは元来インドの料理であることが解説されているが、外食で日本初の本格的インドカレーがお目見えしたのは、それから30年以上もたった1927(昭和2)年。いまも提供されている新宿中村屋の「純印度式カリー」である。

イギリス式とは違って小麦粉とカレー粉は使わず、さらさらとしてスパイスの香りと刺激に富んだ中村屋のカリーは大きな話題を呼び、値段は一般的な洋食屋の8倍もしたにもかかわらず飛ぶように売れ、週末は200人の客が押しかけたという。

小説家の子母澤寛が新聞記者だった昭和初期、レシピを考えた亡命インド人のボースにインタビューしている。「日本ではただ辛くて黄色ければカレーだと思っているのがいけない。本当のカレーはそんなに辛いものではなく、食べる時にすうーっと甘くて、後から少しずつ辛味が舌に湧いて来る」とボースが語っていることから考えると、この頃には日本のカレーはかなり辛くなっていたようだ。

戦後、インスタントのルーの普及で家庭でも簡単に作れるようになり、国民食として定着したカレーだが、時代ごとのトレンドがある。少し前までは、インド風のバターチキンカレーがブームだった。

近年ブーム中の「スパイスカレー」は大阪で発祥し、カレー粉、小麦粉、ルーは使わずに独自に調合したスパイスで作る。と聞くと純インド風のようだがまったく違って、和風だしやみそを入れたり、マーボー豆腐と合体させるなど中国料理の要素を取り入れたりと、既成概念にとらわれずに自由な発想で作る創作カレーだ。

コメとの相性が追求され、ナンではなくご飯と合わせるのも大きな特徴で、日本人の嗜好によく寄り添っている。もしかしたらスパイスカレーはライスカレー以来の大きな潮流になるかもしれない。

(Kyodo Weekly・政経週報 2021年6月28日号掲載)

最新記事

-

「山ごはん」の至福 長者原のとり天・だんご汁 眉村孝 作家

山ごはんが好きだ。 狭い意味での山ごはんとは「登山で山頂に到達したときに食べ...

-

平麺とこってりスープは変わらず 思い出のラーメン「赤のれん」 小川...

誰にでも「思い出の店」なるものがあるはずだ。親に連れられていった。友人と入り浸...

-

しっかり麺をアツアツで 長崎・五島の"地獄炊き" 小島愛之助 日本...

皆さんは日本の三大うどんをご存じだろうか? 香川県の讃岐うどん、秋田県の稲庭う...

-

ピートロを「もう1皿」 前橋で楽しんだ豚ホルモン 眉村孝 作家

2月下旬に学生時代の友人と訪れた赤城山・大沼(前橋市)。氷上ワカサギ釣りに難儀...

-

パイオニア精神受け継ぐ 豚骨ラーメン三馬路 小川祥平 登山専門誌「...

福岡市内で最初の豚骨ラーメン店は、1940(昭和15)年ごろに中洲で開業した屋...

-

氷上ワカサギ釣りに挑む 赤城山の湖・大沼 眉村孝 作家

今年の冬は寒かった。新潟県津南町では2月24日に、419㌢と観測史上最深の積雪...

-

偶然の白濁スープ 小倉「來々軒」1951年創業 小川祥平 西日本新...

豚骨ラーメンって何だろうと考える。明治期に横浜・南京街で食べられていたラウメン...

-

ポスト・マリトッツォは? イタリア菓子の素朴な魅力 畑中三応子 食...

その年を象徴する食品や料理を選ぶクックパッド「食トレンド大賞2021」で、「オ...

-

椀に広がる楽しみ 懐中汁粉の魅力 植原綾香 近代食文化研究家

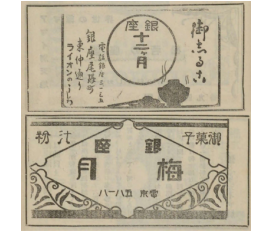

湯を注いでお手軽おいしいといえばカップラーメンが思い浮かぶが、湯を注いで食べる...

-

土佐の洗礼 「どろめ」「のれそれ」とは 眉村孝 作家

「お姉さん、どろめに、のれそれをお願い」 今から20年ほど前の春、東京から高...

ツイート

ツイート