応援市民制度で街づくり 富山県南砺市「関係人口」創出 江波龍一 富士通総研チーフシニアコンサルタント

2020.03.09

東京一極集中化は日本が直面している大きな課題だ。地域への移住・定住施策を柱とする地方創生の限界も見えてきている。こうした中、"観光以上、移住・定住未満"という概念である「関係人口」に注目が集まっている。富山県南砺市では、いち早く「応援市民制度」という形で関係人口創出を行っている。筆者はこの制度改革に携わり、その意義についてお伝えしたい。

「応援市民制度」をご存じでしょうか。南砺市民ではないが南砺市を愛する応援市民が、南砺市が抱えるさまざまな地域課題の解決のために、スキルやパワーを提供する仕組みである。

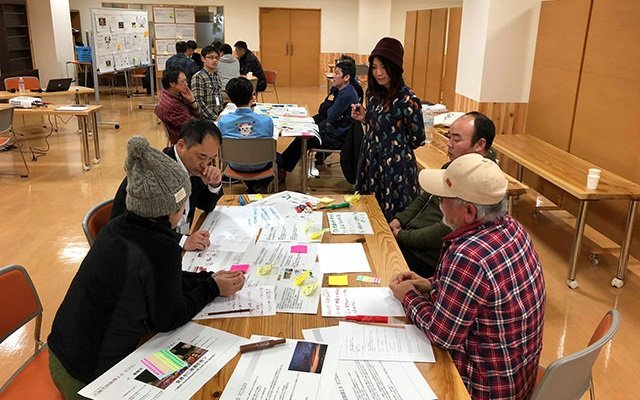

例えば、多くの祭りなどの伝統行事がイメージしやすいだろう。南砺市では、特に若者を想定した"担い手"が圧倒的に不足しているため、こういった場面で、担い手役として活躍するのが「応援市民」となる。(写真は「応援市民制度」のワークショップの様子。さまざまな思いや意見が飛び交っている=筆者撮影)

筆者は課題の初期仮説として「応援市民のインセンティブの強化」に着目した。いくら南砺市のことを好きだとしても、高い交通費や宿泊費を払ってまでボランティアとして地域課題の解決にあたるにしては、インセンティブが弱すぎるのではないか? 当初はこんなことを感じていた。

大学では味わえない体験

今回は、応援市民制度に関わるステークホルダー(利害関係者)の皆さんの生の声を重視することを目的とし、ヒアリングやワークショップにて情報収集や仮説検証を行った。この中で特に印象が強かった三つのエピソードを紹介する。

南砺市利賀地区にある、合掌造りで有名な世界遺産「五箇山」では、都心にある大企業の従業員が年4回のボランティア活動で毎年訪れている。このスキームを創り上げ運営し、お土産店を営んでいる方はこう話していた。

「地域との共同作業では、ゴールを達成するよりも、その道のりの中で『誰と一緒にやるのか?』『楽しいのか?』が重要になる場合もあります」

この言葉によって、応援市民の「インセンティブの強化が必要だ」という初期仮説を見直すきっかけとなった。

また、応援市民の立場である富山市に住む学生からは、こんな声を聞いた。

「何度か音楽祭の手伝いでボランティアとして参加しています。音楽好きの人たちで一つのイベントを作り上げるという普段の大学生活では味わえない経験ができました! だから、お金を払ってでも何度か参加しています」

非日常の体験こそが、彼にとっての最大のインセンティブとなっていたのである。

そして、南砺市の地域おこし協力隊や地元のNPOに所属し市を支える活動を行っている方々にはこんな視点があった。

「お金でお礼ができない分、ボランティアの人と一緒に働き、楽しい経験を共有することを強く意識しています。そうすると、イベントと関係のない日でも、家族や友達をつれて利賀に遊びに来てくれるようになるのです!」

こうした応援市民制度のステークホルダーとのコミュニケーションによる仮説検証を経て、初期仮説を、関係人口にとっての最大のインセンティブは、"非日常の体験・達成感・人とのつながり"と見直した。このような思いや背景から、筆者は改革の企画を「応援市民制度2・0」と名付けた。

地元の誇り

応援市民制度2.0の実証実験では「リーンスタートアップ」の手法を採用した。

これは民泊仲介サイト大手「Airbnb(エアビーアンドビー)」やスマートフォンアプリによる配車サービス「Uber(ウーバー)」といった欧米のスタートアップ企業が新規ビジネスを創出する際に活用している方法論であり、早い段階から実際のユーザーを巻き込んで生の声や感想を収集し、即座に改善・修正するというサイクルを短期間で回していくことがポイントである。

今回は、毎年夏に開催される演劇祭の運営や、空き家となっている古民家活用などをターゲットにし、結果、空き家となっている古民家活用のイベントでは、主催した地域おこし協力隊と地元の大学生が意気投合し、1年以上経った今も交流が続いている。

応援活動のため継続的に足を運んでくれる人は、そこに住む人を好きになり、その人に会うために継続的に足を運ぶ。

好きになる源泉は、その地元市民の地元の誇り(南砺が好き)にあると感じる。これこそが単なる都会の知人・友人との差別化要素になっているのではないか。裏を返せば、地元市民の誇りがないと、ただの一過性のイベント集客で終わってしまう。

最後に、南砺市民の声を一つ紹介したい。

「応援を呼びかける前に"自分は何をしたいのか、何者であるか"を理解してもらえないと応援は決してされない。応援を呼びかける前に、まずは地域の人々それぞれが各自の人生の中で、なお後世につなげていきたいと思う文化に育てていかなければならない」

[筆者略歴] 江波龍一 (えなみ・りゅういち)富士通総研チーフシニアコンサルタント。2001年、富士通入社。19年8月から富士通総研に出向。社会インフラを支える大規模システム構築プロジェクトのSEとしてキャリアを積む。1976年生まれ、福井県坂井市出身

(KyodoWeekly・政経週報 2020年3月9日号掲載)

最新記事

-

めぐみネット閉鎖・移行のお知らせ

めぐみネットは開設以来、多くの皆さまにご利用いただきましたが、食農分野の情報を...

-

訪日消費、初の8兆円超 週間ニュースダイジェスト(1月12日~1月1...

▼稲作の新たな栽培方法に大賞 高校生ビジネスコンテスト(1月12日) 全国の...

-

地方創生2.0に期待すること 藤波匠 日本総合研究所調査部上席主任研...

9月の自民党総裁選で石破茂新首相が選出されて以来、地方創生が再び政治課題の俎上...

-

崖っぷち農業をめぐる与野党協議に注目 小視曽四郎 農政ジャーナリスト...

政府の2024年度補正予算案は、28年ぶりに衆院で野党の修正要求をのんで成立す...

-

食品輸出促進で稼ぐ力強化 週間ニュースダイジェスト(1月5日~1月1...

▼大間マグロに2億円 2番目高値、豊洲で初競り(1月5日) 東京都江東区の豊...

-

予算膨張115兆円超え 25年度、歳出・税収最大 週間ニュースダイジ...

▼農業総産出額2年連続増 23年、コメや鶏卵価格上昇(12月24日) 農林水...

-

生きる力学べる港町 中川めぐみ ウオー代表取締役 連載「グリーン&...

「食を通して『生きる力』を学ぶ交流学習」。福井県小浜市の阿納(あの)という総人...

-

飲み会対策教えます 安武郁子 食育実践ジャーナリスト 連載「口福の...

年末年始は飲み会やパーティーが増える季節ですね。楽しい時間を過ごす一方で、歯や...

-

ふるさと納税の功罪 沼尾波子 東洋大学教授 連載「よんななエコノミ...

年末を迎え、ふるさと納税の返礼品をめぐる「商戦」が活発化している。ふるさと納税...

-

米ナスに懸ける20年間の生産者の努力 青山浩子 新潟食料農業大学准教...

あるレシピ検索サイトで、検索用語の首位が「簡単」から「ナス」に変わったというニ...

ツイート

ツイート