私たちができること 能登半島地震から学ぶ 株式会社共同通信社編集制作部

2024.02.05

2024年の1月1日、能登半島をマグニチュード7・6の地震が襲った。地震や津波などによる「直接死」の数では、11年の東日本大震災、1995年の阪神大震災に次いで3番目に多い災害となり、日本が「地震列島」である現実を改めて示した。いつ自分の身に降りかかるか分からない大災害。その時、われわれには何ができ、何をしなければならないのか。共同通信の報道をたどって考えた。

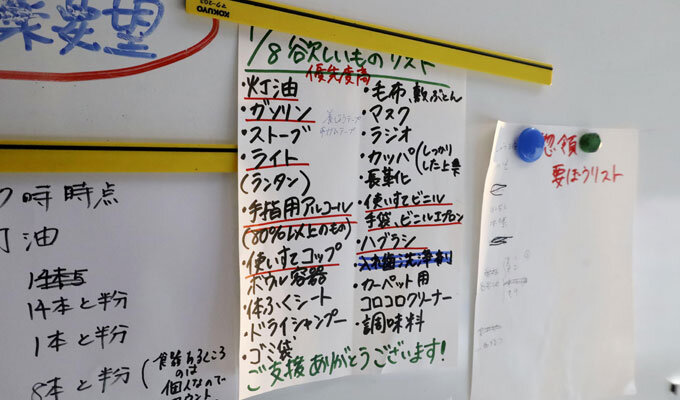

被災者となった時にまず身を寄せるのが避難所だ。食料や物資、衛生状態、プライバシーの確保などが必ずしも満足のいく状況でない環境での生活を円滑に送るためには工夫が必要だ。輪島市で100人以上が集まった鵠巣(こうのす)小の避難所では、リーダーの下に地域事情に詳しい8人の班長を置いた。トイレの使い方のルールなどは班長を通じて周知。さらに物資係、調理係、外部との連絡に当たる事務局などを設置し、避難者の役割分担を徹底した。毎日のミーティングで、避難者の健康状態や物資配分の課題などを共有した。(写真:鵠巣小に張り出された必要な物資のリスト)

避難生活が長期化してくると欠かせないのが心のケアだ。筑波大の災害・地域精神医学講座はホームページで「親しい人とできるだけコミュニケーションをとる」ことなどを勧める文書を公開した。衣食住の確保や片付けなどやるべきことが増えるが「優先順位を付け、先延ばしできることは延ばしましょう」と助言。また、心的外傷後ストレス障害(PTSD)につながるため「繰り返し」「長時間」のニュース視聴は避けるよう注意する。高橋晶准教授は「怖い映像は頭に残りやすく、不安や恐怖などの気持ちが強く出ることがある。特に影響を受けやすい子どもには時間を制限するなど工夫を」と注意喚起した。

インターネットの交流サイト(SNS)上などでのデマの拡散も要警戒だ。一部の避難所では「火事場泥棒が乗っている」というナンバーも写ったワゴン車の写真が広まった。実際は、携帯基地局の修理を請け負った電気通信会社の車だった。発信元は不明。X(旧ツイッター)で「拡散お願いします」と投稿した能登半島出身の20代の人物は、X上で謝罪し投稿も削除した。メディアリテラシーに詳しい法政大の坂本旬教授は、真偽不明の情報を完全になくすのは難しいと指摘し「裏付けが乏しいと感じたら、傍観せず『根拠は何なのか』などと積極的に声を上げることが大切だ」と話した。

■行政、企業の役割

国や地方自治体、企業や団体などの果たすべき役割も大きい。今回の地震では、当初被災者支援が立ち遅れているとの指摘が出た。背景には石川県が策定した能登半島沖の断層による地震被害想定が1998年の公表後、見直されてこなかったことがある。想定は「ごく局地的な災害で、災害度は低い」とし、県内全体で死者7人と予測していた。市町の地域防災計画も、この想定に基づいていたため、物資不足につながった。

政府は、被災自治体の細かい要望を待たず、物資を届ける早さ最優先の「プッシュ型支援」に力を入れており、石油ストーブ約100台や毛布約3万枚、使い捨てカイロ25万個などを金沢市の集積拠点に搬送。松村祥史防災担当相は「全力を挙げ、現場のニーズを柔軟に捉えながら対応している」と強調した。

経済活動の復旧には時間がかかるものもあるが、生活に密着するコンビニは素早く動いた。セブン―イレブン・ジャパン、ローソン、ファミリーマートの大手3社は一時最大計400店以上が休業。しかし「店を開け、町を安心させるのが一番の役割」(ローソンの竹増貞信社長)と各社とも復旧を急ぎ、セブンは地震発生から5日後には全店再開、ローソン、ファミマも急ピッチで休業店を減らした。

被災者を避難所からホテルや旅館に移す「2次避難」には、宿泊業者の協力が期待される。持病を持つ人、妊婦、要介護者、高齢者といった被災者が心身両面のストレスから体調を悪化させ、最悪の場合災害関連死につながるようなことを避けるとの観点から政府などが部屋を確保している。

■需要高い医療サポート

避難生活では感染症やエコノミークラス症候群、低体温症などが懸念され、医療ニーズも高まる。日本医師会は、災害医療チームを派遣し避難者の健康管理や被災した医療機関の支援に取り組んでいる。ただ、災害派遣医療チーム(DMAT)として活動した中部国際医療センター(岐阜県)の山田実貴人副病院長は「たどり着けない避難所もあり、医療ニーズを確認しきれない。医療者を送り込めば、やれることはたくさんあるのに」ともどかしさも口にした。

「災害弱者」となる障害者へのサポートも課題となる。東日本大震災では、食料配布の案内が音声のみのため、聴覚障害者が飲食できないケースがあった。今回、支援企業のプラスヴォイス(仙台市)は、遠隔手話通訳サービスを24時間無償で提供。スマートフォンの映像などを利用する仕組みで、同社のウェブサイトから利用できる。三浦宏之社長は「地元の通訳者自身も被災者であり疲弊している。遠隔支援する体制が大切だ」と話した。ほかにも、石川県視覚障害者協会が当事者の自宅を訪れ安否確認を進めるなど、各団体が支援活動を行っている。

(Kyodo Weekly・政経週報 2024年1月22日号掲載)

最新記事

-

日銀、追加利上げ決定 0.5%に、17年ぶり水準 週間ニュースダイジ...

▼鳥インフル年明け感染加速 4百万羽処分、鶏卵1割高(1月20日) 農林水産省は養鶏場などでの高病...

-

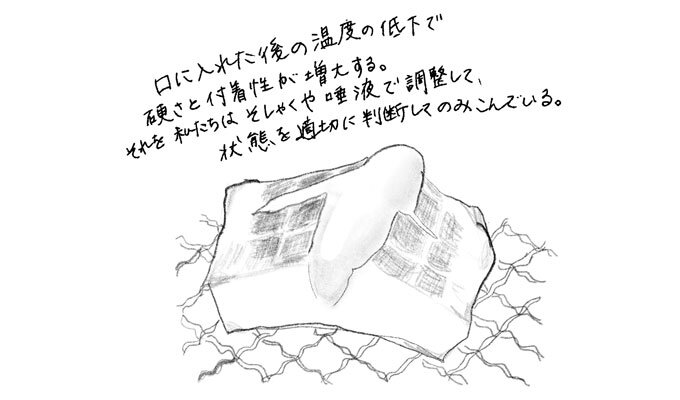

餅とこんにゃくと食品安全 野々村真希 農学博士 連載「口福の源」

この年始に、お雑煮に餅を入れて食べた方は多くおられるだろうか。今更ながらだが、餅を食す際にとにもか...

-

ホンモロコの復活 佐々木ひろこ フードジャーナリスト 連載「グリー...

日本最大の湖、琵琶湖を擁する滋賀には、地域特有の魚食文化が根付いている。 ニゴロブナの塩漬けと米を...

-

インバウンドの好況は本物か 森下晶美 東洋大学国際観光学部教授 ...

インバウンド旅行者が飛躍的に伸びている。2024年の旅行者数は過去最高であった19年の3188万人...

-

めぐみネット閉鎖・移行のお知らせ

めぐみネットは開設以来、多くの皆さまにご利用いただきましたが、食農分野の情報を他のビジネス情報と融...

-

訪日消費、初の8兆円超 週間ニュースダイジェスト(1月12日~1月1...

▼稲作の新たな栽培方法に大賞 高校生ビジネスコンテスト(1月12日) 全国の高校生らが新規事業のア...

-

地方創生2.0に期待すること 藤波匠 日本総合研究所調査部上席主任研...

9月の自民党総裁選で石破茂新首相が選出されて以来、地方創生が再び政治課題の俎上(そじょう)に載って...

-

崖っぷち農業をめぐる与野党協議に注目 小視曽四郎 農政ジャーナリスト...

政府の2024年度補正予算案は、28年ぶりに衆院で野党の修正要求をのんで成立する様変わり。少数与党...

-

食品輸出促進で稼ぐ力強化 週間ニュースダイジェスト(1月5日~1月1...

▼大間マグロに2億円 2番目高値、豊洲で初競り(1月5日) 東京都江東区の豊洲市場で今年最初の取引...

-

予算膨張115兆円超え 25年度、歳出・税収最大 週間ニュースダイジ...

▼農業総産出額2年連続増 23年、コメや鶏卵価格上昇(12月24日) 農林水産省は2023年の全国...

ツイート

ツイート