普及始まるアクアポニックス 環境意識の高まりで 魚養殖と野菜栽培の一石二鳥

2021.11.30

魚の養殖と野菜などの水耕栽培を融合したアクアポニックスが、日本でも普及しそうだ。飼料や肥料を減らし、都市部での生産が可能で工場などの排熱や遊休地を有効利用して「地産地消」を実践できるため、効率的な生産と環境への配慮を両立する持続可能な食料生産として、各地で起業が相次いでいる。

アクアポニックス(Aquaponics)は、英語のアクアカルチャー(水産養殖、Aquaculture)とハイドロポニックス(水耕栽培、Hydroponics)の合成語で、自然界で生じている排せつ、分解、吸収、浄化の循環と同様の条件を室内で再現し、魚と植物を同時に育てる技術のことだ。

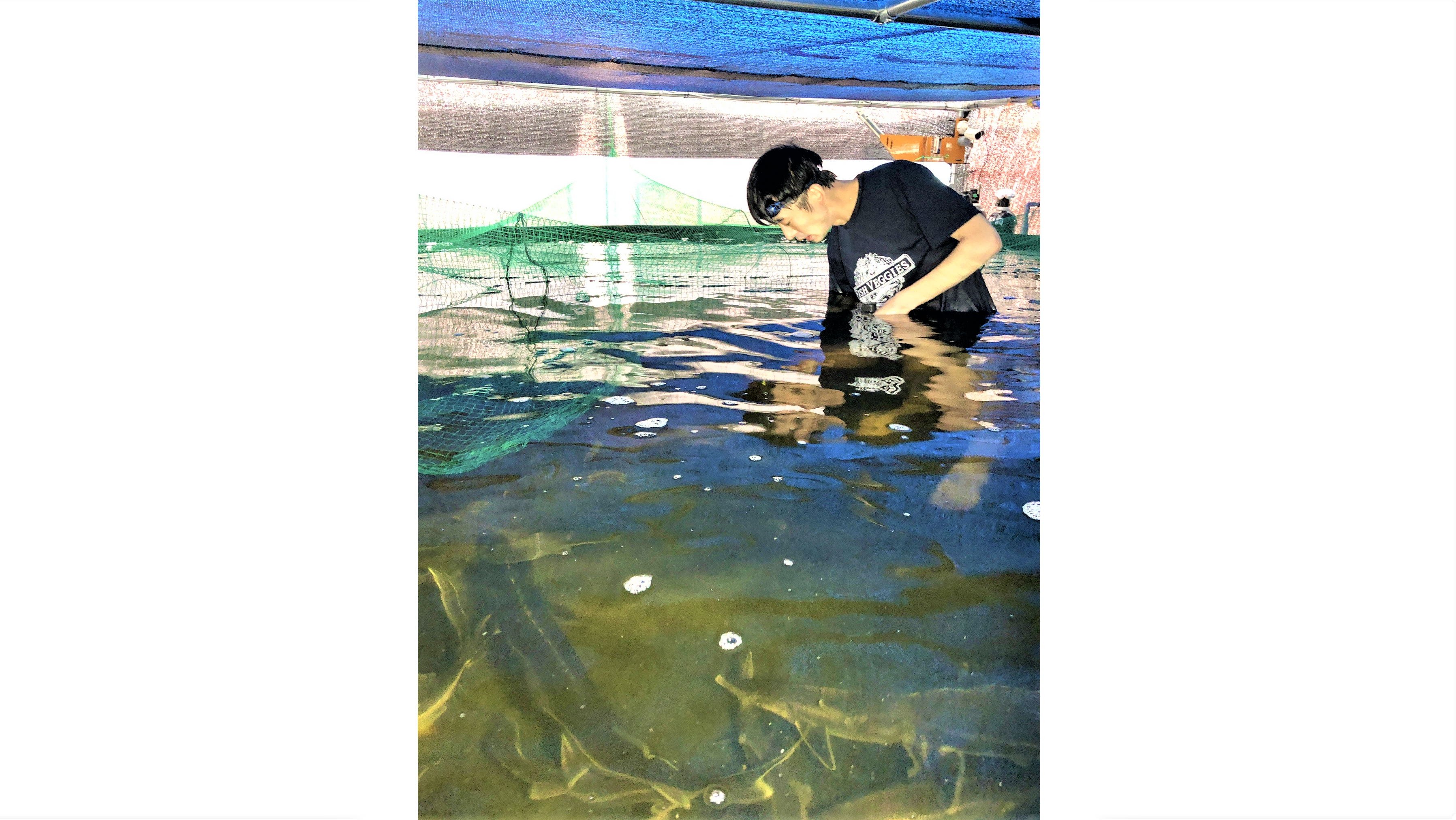

(上の写真:米ウィスコンシン州ミルウォーキーのアクアポニックスで食材を調達する地元のオーナー・シェフ。下段の水槽で魚を養殖している=2011年2月、筆者撮影)

1960年代に米国、イスラエル、オーストラリアなどで研究され、80年代に米国のウィスコンシン大学などの研究を経て実用化された。米政府は、アクアポニックスで生産された魚や野菜を農務省(USDA)のオーガニック(有機農産物)認証の対象とし普及を後押ししている。

最近は情報技術(IT)や人工知能(AI)など最先端技術と組み合わせて、品質や生産コストを精密に調整し、省力化を図るなど技術面の進歩が著しく、ドイツ、オランダ、英国など欧州でも普及している。

2018年に設立された株式会社プラントフォーム(新潟県長岡市)は、信濃川の伏流水を使い19年9月に長岡市上前島に1000平方㍍のハウス(写真)を建設、レタスなどの葉物野菜とチョウザメの養殖(写真下=同社提供)を始めた。

同社の山本祐二代表取締役CEOは「データセンターや発電所から排出される余熱を活用し、環境への配慮と計画的な生産・出荷を両立できる」と述べ、余熱の新利用や食品廃棄の削減などにも寄与していると強調している。

(プラントフォームの水耕栽培システム。養殖用の水槽が隣接する)

19年に設立された株式会社アクアポニックス・ジャパン(東京)は、ドイツで開発されたアクアポニックスの設備を21年8月31日にリゾート施設「ナチュラルリゾート・ハイジア」(北海道新ひだか町)の敷地内に建設した。

(アクアポニックス・ジャパンのハウス=同社提供)

光のLEDではなく太陽光を活用、新鮮な外気を取り入れて温度調整するなど自然の環境を生かすのが特徴だ。チョウザメや野菜は、新鮮な食材として隣接するホテルに提供する。

金沢工業大学(石川県野々市市)は、北陸電力(富山市)、北菱電興(金沢市)、アクポニ(横浜市)と連携し、白山麓キャンパス(石川県白山市)のドームハウス(写真=金沢工業大提供)内にアクアポニックスを設置し、2020年度から産学協同で実証実験を始めている。食用のコイ、中島菜、大葉春菊、イチゴなど北陸地域の食文化に沿った魚・野菜を生産し、「アクアポニックスの北陸モデル」の確立を目指している。

(ドームハウスの内部=金沢工業大提供)

急成長が期待されるアクアポニックスだが、長期的な課題は地域との結び付きだ。閉鎖型の設備をITで管理するため、農場というよりは工場としての性格が強まる傾向があり、将来は遠隔操作による栽培や無人化も進むだろう。ハード面の普及を急ぐだけでなく、地域との結び付き課題だ。

筆者が2011年冬に訪れた米国ウィスコンシン州ミルウォーキーの地域支援型農業(CSA)である「スイート・ウォーター・オーガニックス」では、産業構造の変化で閉鎖された石炭採掘用重機の工場を使ってパーチなど淡水魚と葉物野菜をアクアポニックスで生産していた。地元のオーナー・シェフが食材の調達に来たり、消費者たちが家庭で生じるコンポスト用の生ゴミを運び入れたりするなど、地域にしっかりと根付いていた。

このCSAの広報担当者は「初期投資を回収するのに5年ぐらいかかるが、この事業は地域と結び付き、石炭産業や製造業の衰退で失われた雇用を回復し、観光客を呼び込み、子どもたちの教育現場になっている」と指摘し、荒廃した都市の再生事業という意義を強調していた。

日本でアクアポニクスの普及を図るためには、効率性の追求だけでなく、その仕組みや意義を身近に感じること重要だ。最近は、グッピーなどの熱帯魚とアイビーなど観葉植物を同時に育てる家庭用の鑑賞水槽キット(写真)も登場。手持ちの水槽やプランターを使って自作する人もいるという。水換えの回数を減らすことができる上、スプラウト、リーフレタスなどを栽培して食卓で楽しむこともできる。新しい「家庭菜園」の一種として身近になることを期待したい。(共同通信アグリラボ所長 石井勇人)

最新記事

-

めぐみネット閉鎖・移行のお知らせ

めぐみネットは開設以来、多くの皆さまにご利用いただきましたが、食農分野の情報を...

-

訪日消費、初の8兆円超 週間ニュースダイジェスト(1月12日~1月1...

▼稲作の新たな栽培方法に大賞 高校生ビジネスコンテスト(1月12日) 全国の...

-

崖っぷち農業をめぐる与野党協議に注目 小視曽四郎 農政ジャーナリスト...

政府の2024年度補正予算案は、28年ぶりに衆院で野党の修正要求をのんで成立す...

-

豪でも鳥インフル猛威 供給不足で卵の購入制限続く

鳥インフルエンザの感染拡大などによる鶏卵不足から、オーストラリアではスーパーマ...

-

日本食店数3%増で過去最大 タイ 成長は鈍化、総合和食が1位に NN...

日本貿易振興機構(ジェトロ)バンコク事務所は1月8日、タイで営業する日本食レス...

-

食品輸出促進で稼ぐ力強化 週間ニュースダイジェスト(1月5日~1月1...

▼大間マグロに2億円 2番目高値、豊洲で初競り(1月5日) 東京都江東区の豊...

-

予算膨張115兆円超え 25年度、歳出・税収最大 週間ニュースダイジ...

▼農業総産出額2年連続増 23年、コメや鶏卵価格上昇(12月24日) 農林水...

-

飲み会対策教えます 安武郁子 食育実践ジャーナリスト 連載「口福の...

年末年始は飲み会やパーティーが増える季節ですね。楽しい時間を過ごす一方で、歯や...

-

ふるさと納税の功罪 沼尾波子 東洋大学教授 連載「よんななエコノミ...

年末を迎え、ふるさと納税の返礼品をめぐる「商戦」が活発化している。ふるさと納税...

-

米ナスに懸ける20年間の生産者の努力 青山浩子 新潟食料農業大学准教...

あるレシピ検索サイトで、検索用語の首位が「簡単」から「ナス」に変わったというニ...

ツイート

ツイート