季節のない〝助っ人鍋〟 畑中三応子 食文化研究家 連載「口福の源」

2024.06.24

先日、とある老舗のビストロで、長年冬限定だったカスレ(フランスの代表的な鍋料理)を客の熱望で一年中提供するようにしたと聞いた。夏は冷房で体が冷えるので、むしろ暑い季節に熱々の料理を注文する人が増えたという。たしかに家でも一年中鍋を食べるようになった。冬にぬくぬくの部屋で食べるアイスクリームがおいしいのと同じだ。なるほどと思った。

ふり返れば平成の時代、鍋料理は大きな変化を遂げた。きっかけは、1992年に起きた「モツ鍋」の爆発的ブーム。牛の小腸や大腸、ニラ、ニンニクという個性の強い材料にトウガラシの辛さを利かせたモツ鍋は、寄せ鍋、すき焼き、水炊き、そして各地の郷土の鍋といった、決まりきったものが中心だった鍋料理の枠を打ち破った。安い材料に手をかけ、おいしく食べられるよう工夫したモツ鍋は、バブル崩壊後の時代の空気にも合っていた。

モツ鍋に始まる平成の鍋料理は、多様化と国際化が特徴だった。それまでなかった変わり鍋が次々と生まれ、外国の鍋料理もやって来た。90年代に話題になったのは、韓国の「キムチチゲ鍋」、タイの「タイスキ」、イタリアの「バーニャカウダ」、中国の「火鍋」などである。

こうした従来なかった鍋料理が出現し、なかなか家では本格的な味を出しづらい、作り方が分からないことから、食品メーカーが家庭向けの液体鍋つゆの開発に乗り出し、それが鍋料理の変化に拍車をかけた。

鍋つゆを袋から出して温め、材料を煮るだけと調理がラクで、しかも野菜がたくさん食べられて栄養バランスがいい。時代が求める時短・簡単のニーズに合う鍋料理は、こうしてわが家の味・郷土の味から既製品の味へ、冬の風物詩から季節とは関係ない「忙しい時の頼もしい助っ人」に変わった。

液体鍋つゆの本格的な普及は、2010年前後からだった。この頃に売り出された商品にはハンバーグ鍋、カルボナーラ鍋、ミルク鍋、カレー鍋、コーンポタージュ鍋、チーズ鍋など、洋風の変わり鍋つゆが目立つ。鍋料理にも流行(はや)り廃りが起こるようになり、「ぐるなび」がその年に流行しそうなトレンド鍋の選定を始めたのが09年、1回目はトマト鍋だった。

12年には、1人前ずつ小分けした鍋つゆが新たに発売された。液体鍋つゆが3~4人前なのに対し、単身者でも使いやすい小分けの鍋つゆは、家族だんらんの象徴だった鍋料理の個食化を進めた。今では「一人鍋」は外食でも人気がある。

この夏、あなたはどんな鍋を食べるだろうか。私のおすすめは、四川料理の「干鍋(ガングォ)」だ。その名の通り汁気が少なく、トウガラシと舌がしびれる辛さの中国山椒(さんしょう)を組み合わせた刺激的な麻辣(マーラー)味は、猛暑を吹き飛ばしてくれるだろう。(写真上:干鍋は近年、中国やシンガポールでブームになった比較的新しい料理。「麻辣香鍋」の別名もある、筆者撮影)

(Kyodo Weekly・政経週報 2024年6月10日号掲載)

最新記事

-

贈り物の行く末を案ずる 野々村真希 農学博士 連載「口福の源」

もう1カ月以上前の話になってしまうが、このたびの年末年始は休みが長かったので、...

-

マサバの推定資源量が激減 佐々木ひろこ フードジャーナリスト 連載...

塩焼き、みそ煮、竜田揚げ、シメサバ、南蛮漬け...。定番の家庭料理に人気のサバ...

-

コメ伸び率70%、過去最大 1月物価3.2%上昇 週間ニュースダイジ...

▼原発回帰、再エネ最大5割 温暖化対策で脱炭素推進(2月18日) 政府は国の...

-

まだ終わっていない米騒動 小視曽四郎 農政ジャーナリスト 連載「グ...

真冬だというのに米業界が熱い。雪をも溶かさんばかりに数値が過去最高の記録づくめ...

-

日本産食品、輸入が過去最高 ベトナム 24年24%増、ホタテ100億円...

日本の農林水産省によれば、2024年のベトナムの日本産農林水産物や食品の輸入額...

-

備蓄米3月下旬から店頭 高騰に対処、最大21万トン 週間ニュースダイ...

▼経常黒字、最大29兆円 24年、2年連続増加(2月10日) 財務省が発表し...

-

食いねえ!現代版〝寿司屋台〟 中川めぐみ ウオー代表取締役 連載「...

"本格寿司(すし)のキッチンカー"。全国的にも珍しいこの業態にチャレンジするの...

-

学歴より食暦 安武郁子 食育実践ジャーナリスト 連載「口福の源」

今現在、「すこぶる健康!!」と自信を持って言えますか?今のコンディションは、こ...

-

農産物輸出初の1.5兆円 週間ニュースダイジェスト(2月2日~2月8...

▼農産物輸出初の1.5兆円 24年、12年連続で過去最高(2月4日) 農林水...

-

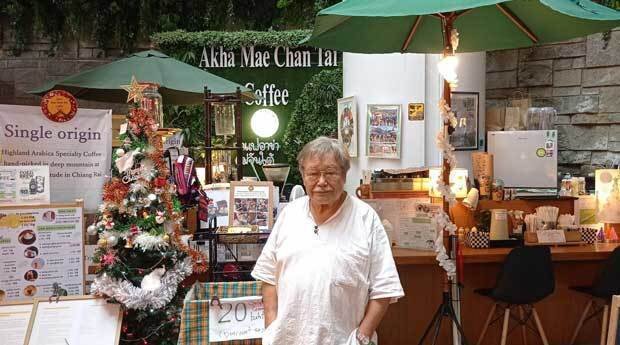

コーヒー店開業3年で黒字化 山岳民族のコーヒー農園支援(下) NNA

一般社団法人のアジア自立支援機構(GIAPSA=ジアプサ、茨城県つくば市)は2...

ツイート

ツイート